Manchmal bin selbst ich müde, geht es um die Diskussion rund um die Frage der Zukunft von Medien und Medienkonzernen. Diese Müdigkeit hat sich im Laufe des Jahre 2021 massiv erhöht. Auf Twitter nämlich führte ich mehrfach Diskussion rund um das Thema Paid Content, deren Argumente 20 Jahre alt sind – und noch immer ist es nicht möglich, in dieser Debatte weiterzukommen.

„Denn eigentlich ist es ja nicht an mir, sie zu beantworten. Eigentlich müsste sie von jenen beantwortet werden, die sie stellen. Schließlich ist nirgends ein Naturgesetz festgeschrieben, nach dem es immer und grundsätzlich eine Finanzierung journalistischer Inhalte gibt. Wenn ich also beispielsweise am Paid Content für große Nachrichtenseiten zweifele, können wir gern über diese These diskutieren – doch genau das passiert ja nicht. Stattdessen wird Paid Content als richtige Option dargestellt, weil es den Wiesollenwirdenngeldverdienenfragern an eigenen Ideen mangelt.“

Versuchen wir es deshalb mal mit nüchterner Theorie. Im Folgenden versuche ich mit trockenem BWL-Denken (ich hab das Zeuch ja mal studiert) zu erläutern, warum der weiter grassierende Glaube, Bezahlmodelle würden Medienunternehmen erhalten, ohne dass sie sich ändern müssten, in die Irre führt.

Vorbemerkung: Erfolgsmessung

Erfolg bemisst sich immer an der Erreichung zuvor gesteckter Ziele. Was also heißt eigentlich Erfolg, wenn wir über Paid Content reden?

Derzeit ist fast Euphorie auszumachen bei manchen Verlagsangestellten. Scheinbar funktioniert Paid Content, denn die Abozahlen steigen. Allerdings sind Verlage ja eine der intransparentesten Industrien Deutschlands, weshalb die Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind.

Zum Beispiel gibt es reichlich Lockangebote. Mal gibt es Spiegel+ für 1,99 im Monat, dann mal die Bild für 99 Cent, immer auch mal wieder kostenlose Probemonate. Im Hintergrund lassen sich solche Angebote auch problemlos verlängern. Denn die Kündigung ist bei vielen Häusern nur über Anrufe oder Chats möglich, woraufhin die Callcenter-MitarbeiterInnen die rabattierten Offerten einfach weiterziehen.

ist es ein Erfolg, wenn ich für mein Produkt nicht den Preis erzielen kann, den ich mir vorstelle und mit dem ich (so ich seriös arbeite) kalkuliere?

Definitionssache.

Ebenso Definitionssache ist die Frage, ob es ein Erfolg ist, wenn ich mit Digitalabos mein bestehendes Unternehmen nicht voll finanzieren kann. Genau das werden wir schon in weniger als 5 Jahren erleben: Es wird Entlassungswellen geben, weil Printprodukte eingestellt werden, ihre Digitalmarken aber erhalten bleiben.

Was also Erfolg im Paid Content-Bereich bedeutet, müssen Sie ein wenig für sich selbst auslegen, liebe LeserInnen.

Für mich bedeutet er: Ich kann einigermaßen das erhalten, was heute an Unternehmenskonstrukt vorhanden ist.

Das als Vorbemerkung.

Kommen wir nun zu den Gründen, warum ich nicht glaube, dass sich ein so definierter Erfolg einstellen wird. Und wenn doch, warum er sich auf wenige Großmedien beschränken wird, was am Ende zunächst einmal erhebliche Mengen an Redakteursposten kosten wird, die wir in unserer erschütterten, demokratischen Gesellschaft dringend benötigen würden und natürlich auch für eine ungesunde Konzentration im Medienmarkt sorgen wird.

Gibt es eine Kaufbereitschaft für Nachrichteninhalte?

Ohne eine generelle Kaufbereitschaft kann kein Produkt auch nur einen Euro Umsatz machen. Wie groß aber ist die Kaufbereitschaft für journalistische Produkte? Ich kenne keine Studie, die dies bisher untersucht hat – freue mich aber über Hinweise in den Kommentaren.

Ein gewichtiger Teil der Menschen möchte natürlich Journalismus konsumieren. Allerdings gibt es zwei wichtige Unterschiede zu anderen Medieninhalten:

- Ich weiß erst nach Konsum eines Nachrichteninhalts, ob er meinen Qualitätsansprüchen genügt.

- Ich weiß vor dem Konsum bereits, dass ich diesen Inhalt mit immens hoher Wahrscheinlichkeit nur ein einziges Mal konsumieren werde.

Die Frage ist: Wieviel wollen NutzerInnen unter diesen Bedingungen dafür zahlen? Oder besser: Wie groß ist die Zahlungsbereitschaft über die Zeit des Konsumierens, die von Medienunternehmen in Gestalt von Werbung monetarisiert werden kann, hinaus?

Fragt man Menschen aus der Medien-Filterblase werden sie behaupten, die Menschen hätten früher sehr viel Geld gezahlt, heute sei das nicht mehr so. Die Erklärung: das Internet.

Dieser gern gepflegte Mythos lässt sich schnell widerlegen – durch die Auflagenentwicklung deutscher Zeitungen:

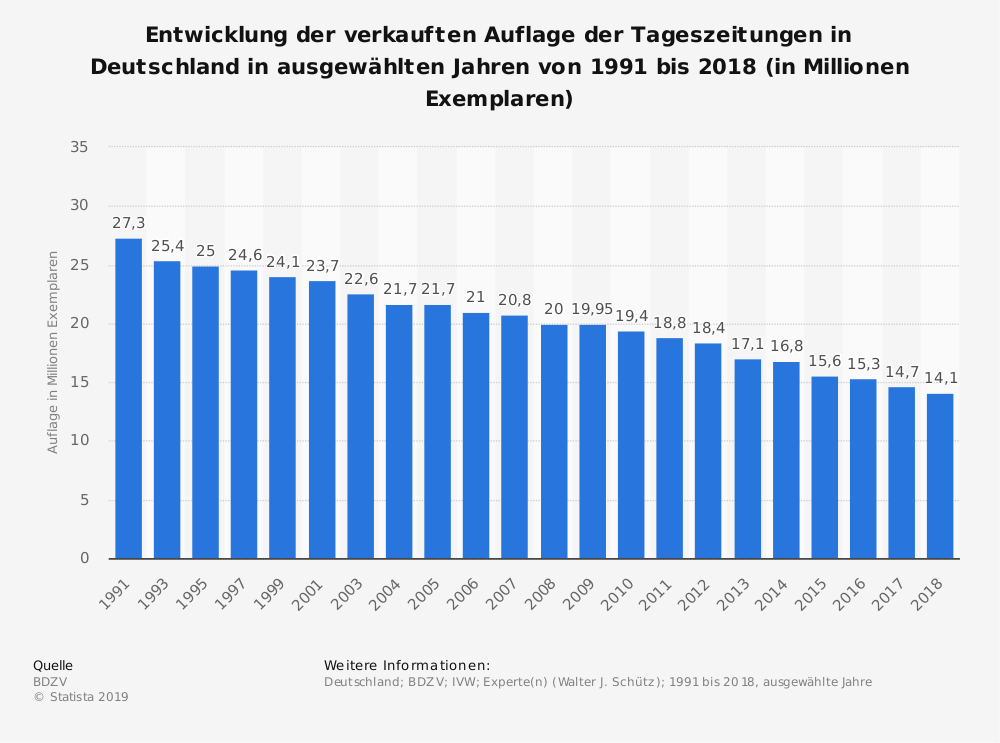

Die verkaufte Auflage (Ost und West) deutscher Tageszeitungen erreichte im Jahr 1983 (!) ihren Höhepunkt. Danach ging es nicht in allen Jahren nach unten – aber in den meisten. Detailstatistiken zu den 80ern sind wegen der Situation in der DDR schwierig, deshalb hier die Entwicklung nach der Wiedervereinigung.

Schon vor dem Massendurchbruch des Internet in Gestalt des World Wide Web fielen die Auflagen also deutlich. Schon damals aber wurden Abo-Prämien in erheblicher Höhe angeboten. In meinen Teenagertagen offerierten die „Westfälischen Nachrichten“, damals eine der beiden Zeitungen in meiner münsterländischen Heimat, beispielsweise Haushaltsgeräte als Dank für neue Abonnenten.

Wäre die These des bösen, bösen Internets richtig, hätten die Auflagen spätestens um die Jahrtausendwende signifikant schneller fallen müssen. Taten sie aber nicht, es ging mehr oder weniger linear weiter nach unten.

Und überhaupt: Wie viele Menschen zahlen überhaupt den vollen Preis für klassische Medienprodukte? Hier ein Blick auf aktuelle Prämienangebote bei Abo-Abschluss aus der Plattform Abo-Frosch:

Sie liegen derart hoch, dass beispielsweise „Cicero“ sicherlich nicht vor Ende des dritten Abo-Jahres schwarze Zahlen mit diesem Kunden schreiben dürfte.

Hinzu kommen verschenkte Abos. In unserem Haushalt treffen derzeit 5 deutschsprachige Print-Produkte ein, nur für eines (das wunderbare Food-Magazin „Effilée„) zahlen wir. Selbst „Capital“ und „Manager Magazin“ erreichen mich gratis, dank der Mitgliedschaft im Ehemaligen-Verbund meiner Ex-Uni.

Wenn VerlagsmanagerInnen und RedakteurInnen also klagen, dass Menschen heute eine geringere Zahlungsbereitschaft hätten als früher, erliegen sie ihrem schlechten Gedächtnis oder einer gewissen Scheuklappigkeit. Die Zahlungsbereitschaft für Nachrichtenprodukte war noch nie hoch genug, um Medienprodukte und ihre Herausgeber vollumfänglich zu refinanzieren.

Die Produktqualität

Für Journalismus gibt es keine objektivierbaren Qualitätskriterien. Selbst in Leserbefragungen – und das Datenmaterial in diesem Bereich ist ohnehin schon dünn – lässt sich nur schwer ausmachen, was die Kundschaft wirklich möchte. Nötig wären Tiefeninterviews und Fokusgruppenbefragungen, doch die lassen sich nicht in einer Menge durchführen, als das aus ihnen Repräsentativität entspringen könnte.

Aber schon 2009 sagte Robert Thompson, damals Managing Editor des „Wall Street Journal“:

„You have to make a distinction between general newspapers, where you’re seeing creative destruction digitally compressed and a commoditization of content. And that’s why people aren’t paying, because they can’t make a distinction.“

Sprich: Bezahlte Inhalte online stehen in direktem Widerspruch zu einem Medium, dessen Ziel die Gewinnung möglichst vieler Leser ist. Denn je breiter meine Zielgruppe, desto austauschbarer werden meine Inhalte. Und je austauschbarer die Inhalte, desto geringer die Zahlungsbereitschaft. Je spezieller die Inhalte, desto höher die Zahlungsbereitschaft.

Ein Extrembeispiel ist die Modetrendplattform WGSN bei der ein Zugang über 20.000 Euro im Jahr kostet – aber für Modedesigner ist sie unersetzbar.

Abseits dieser Inhalteauswahl gibt es aber noch eine generelle Qualitätsbeurteilung. Fragt man Medienfilterblaseneinsitzer, ist Journalismus in Deutschland eine Ansammlung funkelnder Gemmen. Möchte man mit ihnen über Qualitätsdefizite diskutieren, läuft dies idealtypisch so ab:

„Also, bei uns kommt so etwas nicht vor.“

„Doch: Hier ein Beispiel.“

„Über Einzelbeispiele möchte ich nicht diskutieren.“

Dreimal habe ich in den vergangenen Monaten mit Medienschaffenden so debattiert. Und natürlich führt diese Diskussionsschleife ins Nirvana oder den Wahnsinn.

Meist fragen Verlage ihre LeserInnen allerdings nach Inhalten und Themenfeldern. Weshalb ich diese Befragung sehr interessant finde:

Natürlich leidet auch sie unter einer mangelnden Objektivierbarkeit. Denn was ist die „richtige“ Darstellung der Fakten? Wann ist eine Situation „vollständig“ dargestellt? Welche Themen sind „wichtig für das Land“?

Ich habe allerdings das Gefühl, dass die im Ranking gelisteten Defizite derzeit nicht beseitig, sondern eher verstärkt werden. Denn Faktendarstellung, Vollständigkeit, Trennung von Nachricht und Meinung, Neutralität, Nüchternheit, weniger Meinung – all das ist das Gegenteil von beispielsweise dem hier:

Der Trend der Medien geht ja weg von nüchternen Nachrichten und hin zu einer fast schon überdrehten und hochemotionalen Bewertung jeder einzelnen Information.

Nehmen wir diese Meldung meines eigentlich ja nicht dem Boulevardesken verhafteten Ex-Arbeitgeber „Handelsblatt“. Als mit dem Leibniz-Institut auch das letzte der großen VWL-Institute prophezeite, dass Deutschland 2022 weniger wachsen würde, als bislang erwartet (immerhin aber doch angenehme zwei bis vier Prozent inmitten einer Pandemie), schlagzeilte das „Handelsblatt“:

Aber es geht ja noch weiter. Die Zahl der Kommentar- und Meinungsformate steigt und steigt. Dazu gehört zum Beispiel auch die sich verbreitende Angewohnheit des Besinnungsaufsatzes, bei dem eine RedakteurIn ihre eigenen Erlebnisse aufschreibt und ihnen somit den Mantel der Allgemeingültigkeit umhängt.

Schließlich sinkt auch die Zahl der Personen, die sich um bestimmte Themen kümmern. Ein anekdotisches Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit sind die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Stuttgarter Zeitung“, die im Januar den Abbau von 20% der Redaktionsstellen ankündigten. Natürlich sollen gleichzeitig „die digitalen Angebote gestärkt“ werden und man werde sich nicht „aus dem Lokalen und Sublokalen zurückziehen“ – was wohl heißt, dass die Schützenvereine weiter einen Ort haben, an dem sie ihren Terminkalender und die selbstgeschossenen Fotos einwerfen können. Die journalistische Qualität aber mit einem Fünftel Leute weiter halten – das ist schlicht unmöglich (außer die Redaktion wäre vorher grob missgemanagt worden, dann müsste man aber die Chefredaktion achtkantig feuern).

Fassen wir dies zusammen, liegt der Schluss nahe: Die von den LeserInnen wahrgenommene Qualität dürfte nicht steigen, sondern sinken.

Die Konkurrenzsituation

Natürlich hat das Internet trotzdem eine Auswirkung, die in der Debatte um Paid Content relevant ist: Es hat aus einem dysfunktionalen Markt für Journalismus mit wenigen Teilnehmern einen hochfunktionalen mit immens vielen Akteuren gemacht.

Noch in meiner Studienzeit bestand Mediennutzung praktisch nur aus deutschen Quellen. Selbst die „Time“, die ich seit der Schulzeit abonniert hatte, erreichte das Münsterland mit reichlich Verspätung per Post.

Heute haben wir uns an ein Medienmenü gewöhnt, dass weitaus bunter und somit auch qualitativ hochwertiger ist. Ich muss nicht mehr darauf hoffen, dass ein US-Korrespondent mir etwas aus New York verkürzt berichtet – ich habe das „New York Magazine“ digital abonniert (nebenbei: Eine Redaktion, die sich im Aufstieg befindet.).

Und nicht nur Medienverrückte wie ich abonnieren ausländische Objekte. Beispiel „Economist“ (den ich auch abonniert habe): Ein Büronachbar ist Personalberater, auf seinem Schreibtisch liegt der „Economist“. Der Mitarbeiter eines Großkonzerns ist seit vergangenem Jahr privater Nachbar mit „Economist“ im Briefkasten. Das sind mehr Abonnenten des Magazins in meinem direkten Umfeld als Abonnenten der „FAZ“, der „Wirtschaftswoche“ oder des „Manager Magazin“.

Doch da ist ja noch mehr: Die Besprechung einer Theaterpremiere bekomme ich bei Nachtkritik.de. Als der Preußen Münster noch in der dritten Liga spielte *seufz* musste ich nicht mehr darauf warten, dass die „Westfälischen Nachrichten“ berichteten, was beim nächsten Gegner los war, ich bekam es auf der Aggregationsplattform Liga3 Online. Und wer sich darüber informieren möchte, wie es gerade aus Sicht eines Arztes auf Intensivstationen zugeht, kann dies direkt an der Quelle, zum Beispiel beim Narkosedoc:

https://twitter.com/narkosedoc/status/1472817616951599107?s=20

Dies ist eine Seite der Konkurrenzbeobachtung. Meine These ist, dass es noch mehr Rivalen gibt. Denn die Zahl der regelmäßigen monatlichen Abbuchungen dürfte bei so ziemlich genau 99,4% der Menschen in den vergangenen Jahren gestiegen sein: Netflix, Spotify, Dropbox, Xbox Live, Amazon Prime und zwischen all dem dann vielleicht RPOnline oder Spiegel+ oder Handelsblatt.com.

Somit treten die Journalismus-Marken in Konkurrenz zu beispielsweise Streaming-Diensten, sowohl wenn es um das Geld geht, wie um die freie Mediennutzungszeit, die ja von sehr vielen Menschen als geringer werdend empfunden wird.

Leider kenne ich keine Studie zu diesem Thema, würde mich über Hinweise aber auch hier sehr freuen.

Die Situation ist also oberflächlich simpel: Ein Markt wurde vom Oligopol zum Polypol. Gehen wir nach der betriebswirtschaftlichen Lehre, haben die bestehenden Marktteilnehmer zwei Optionen: Sie können billiger sein, als die Konkurrenz – oder sie steigern ihre Qualität.

Letzteres ist nicht passiert, eher im Gegenteil. Und wie sieht es mit den Preisen aus?

Preismodell „Spotify“

So mancher träumt von einem „Spotify für Nachrichten“. Sprich: Gegen eine Monatsgebühr kann ich alles von allen teilnehmenden Medienmarken lesen. Aus Nutzersicht wäre dies begrüßenswert – für die Medienhäuser selbst aber ein Albtraum.

Denn zunächst stellt sich natürlich die Preisfrage. Solch ein Abo würde nicht 10 Euro kosten, auch keine 20. Es würde sich wahrscheinlich im Bereich von 50 Euro oder mehr bewegen.

Warum? Weil das Geld ja verteilt würde. Was die Frage nach sich zieht: Wie?

In der Musikbranche passiert dies nach Abrufen. Versuchen wir dies mal bei Nachrichten. Da ist zum Beispiel jemand, der zahlt 20 Euro im Monat. Am Tag beginnt er vielleicht mit der Lektüre von 10 Artikeln (er muss sie ja nicht zu Ende lesen). Das macht 300 Artikel im Monat und für jeden Artikel gäbe es 6,7 Cent. Um eine Redaktionsstelle zu finanzieren, bräuchte ich also irgendwas zwischen 750.000 und 1 Million Artikelabrufen. Gehen wir auf einen wahrscheinlicheren Abo-Preis von 40 Euro würden sich diese Zahlen halbieren, wären aber immer noch immens hoch.

Dies hätte zwei Folgen. Zum einen wäre Clickbaiting weiterhin die dominierende Fehlleistung im Journalismus – sie würde ja unmittelbar belohnt. Zum anderen würden große Medienmarken überproportional von den Einnahmen profitieren, der Lokaljournalismus würde verlieren – es möchten mehr Menschen über die Ukraine-Krise informiert werden als über das gemeinnützige Projekt Düsselkrönchen in Düsseldorf. Und über die Ukraine-Krise informiere ich mich, so ich die Wahl habe, nun mal eher bei der „Süddeutschen“ als bei den „Westfälischen Nachrichten“.

Natürlich könnte man die die Auszahlungsmodalitäten mit zig Faktoren (Verweildauer, Förderung lokaler Inhalte, Artikellänge) anpassen, doch dies würde immense Verhandlungen der Verlage erfordern und auch eine stetige Anpassung. Am Ende aber würden halt die Großen immer gewinnen, weil sie mehr Inhalte bieten, die für eine große Zielgruppe interessant sind.

Und deshalb wird es solch ein Spotify-Modell niemals geben.

Preismodell „Einzelartikelverkauf“

Nein ich möchte kein Abo, ich habe vor einigen Jahren mal 8 Abos an einem Tag gekündigt. Ich möchte ausgewählte Artikel lesen, gern für 1€ oder so. Macht Eure #Paywall flexibler…. Tools gibt es genug. pic.twitter.com/3gSCkwuxV6

— Rouven Kasten (@gestalterhuette) December 14, 2021

Eine andere Wunschvorstellung ist der Einzelartikelkauf. Das alte Argument, das Micropayment sich nicht rechne, zieht dabei nicht mehr. Allerdings ist der allesüberwiegende Teil dessen, was derzeit veröffentlicht wird, dafür nicht geeignet. Nehmen wir den Aufmacher von Spiegel Online in dem Moment, da ich diese Zeilen schreibe:

3061 Zeichen ist die angereicherte Reuters-Meldung lang, außerdem sind noch zwei Tweets eingebunden, die Lektüre hat bei mir knapp über eine Minute gedauert. Wieviel ist dieser Aufmacher in Geld wert? Ich glaube, kaum jemand würde mehr als ein oder zwei Cent zahlen wollen.

Wirtschaftsblogger Noah Smith schrieb zum Thema Micropayment jüngst dieses:

„Imagine if everything you do online required you to decide whether to make a tiny payment. Send an email? Pay a few cents. Read one more paragraph of an article? Pay a few cents. And so on.

It would be an utter nightmare. The psychic cost of having to decide whether to pay a tiny amount for a tiny piece of product, dozens or hundreds of times a day, would be enormous. Some people would just choose not to deal with the hassle, and instead to simply use a ton of paid services and see their bill at the end of the month, like they do when using electricity in their house; but this carefree attitude would naturally lead them to buy far more than they really wanted, and when they saw a few of those monthly bills, they would reconsider.

In the end, most of these users would likely migrate back to either free ad-supported services or to subscription services that only make you think about payments once in a while.“

Anders sieht es natürlich aus bei langen Reportagen oder ganzen Paketen mit tiefen Informationen. Nur müsste dafür dann eben auch mehr als ein oder zwei Euro aufgerufen werden, sondern vielleicht 5 oder 10 – dann aber befinden wir uns schon in der Nähe von Abo-Beträgen.

Die wollen aber viele nicht abschließen – mehr dazu im Bereich Prozesse und Strukturen. Weshalb ein solcher Einzelartikelverkauf tatsächlich sinnvoll sein könnte. Doch mangels geeigneter Inhalte müsste ein Redaktionspart geschaffen werden, der aktiv einzelvermarktbare Inhalte anstößt und bündelt.

Die Preissetzung

Nimmt die Konkurrenz zu sinken meistens die Preise, das ist Volkswirtschaft für Anfänger.

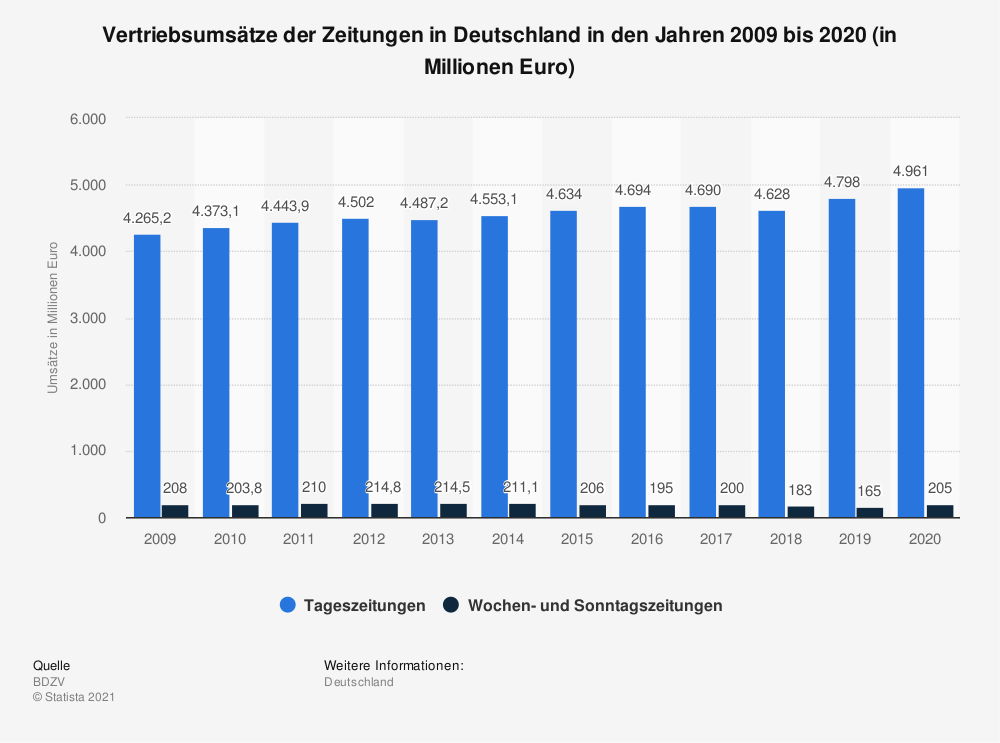

Bei Medien ist das nicht der Fall – sogar im Gegenteil. Leider kann ich keine Statistik zur Entwicklung der Preise von Digital-Abos entdecken. Fakt ist: Die Preise für Print-Abos sind drastisch gestiegen. So drastisch, dass bei abschmierenden Auflagen die Vertriebserlöse gestiegen sind.

Was natürlich die Frage aufwirft: Müssten die Auflagen gar nicht derart fallen, sondern könnten gehalten werden, würden die Preise nicht ständig nach oben geschraubt?

Oh, sehe gerade, nachdem mein @SZ-Digital-#Abo sich vor nicht allzu langer Zeit von 29,99 € auf 36,99 € erhöht hat, sind wir jetzt bei 39,99 € – das sind mehr als 8 Prozent #Erhöhung – und das nach eurem #Stellenabbau. Ihr macht es mir echt nicht leicht, bei euch zu bleiben…

— Andrea Hansen (@kommunautin) February 3, 2022

Fakt ist auch: Die Preise deutscher Digitalabos liegen deutlich über denen anderer Länder – und auch über den Preisen für einen Dienst wie Netflix.

Die Frage ist: Was passiert im Kopf von Menschen, wenn sie jeden Monat eine ganze Latte von Abbuchungen für Nachrichten-Abos auf ihrem Konto haben? Und sich diese Summe allein schon durch Preiserhöhungen weiter nach oben schraubt?

Auch hier: Ich freue mich auf Hinweise zu Studien.

Strukturen und Prozesse

Ein Restaurant mag noch so gut kochen, wenn die Kellner regelmäßig Suppe in den Schößen der Gäste abladen, sieht es mit der Zukunft des Lokals nicht gut aus. Im Gegensatz dazu bietet Amazon ja keine Produkte, die es anderswo nicht gäbe – aber der reibungslose Service ist ein Erfolgsfaktor des Unternehmens. Und wer ein Gerät von Apple kauft zahlt mehr als für eine Windows- oder Android-Lösung, doch kann er bei Problemen eine Hotline anrufen, die innerhalb kürzester Zeit nicht nur erreichbar ist, sondern auch handfest eine Lösung sucht.

Sprich: „Das Geschäft“ ist mehr als nur die Herstellung eines Produktes. Das gilt erst recht in der digitalen Welt, in der sich das Produkt auflöst in einer Dienstleistung.

Seit ich mich 2012 mit meiner Digitalberatung kpunktnull selbständig machte, musste ich erkennen: Keine Branche ist in Sachen Strukturen und Prozesse so schlecht aufgestellt wie Medienhäuser. Und: Es scheint ihnen tatsächlich egal zu sein.

Wollen Verlage Paid Content erfolgreich betreiben, müssen sie adäquate Prozesse und Strukturen bieten können. Allein: Die meisten Häuser sind meilenweit davon entfernt, im aktuellen Jahrtausend zu arbeiten. Die Erzählungen von Kaufwilligen erreichen teilweise bizarre Dimensionen:

Will jetzt nicht unken, aber eine Regionalzeitung, die für ein beendetes 14tägiges Probeabo genau einen Euro per Brief und eMail von Sachbearbeiterin eintreibt und als einzige Bezahlmöglichkeit dann die Überweisung anbietet… wenn das der @tknuewer erfährt

— Christian Kirchner (@kirchnerchris) January 28, 2022

Bootsmagazin online abgeschlossen, mit Kreditkarte. Gedacht ich könnte auch sofort lesen (ich Dummerle) … Mail bekommen, dass ich einen Brief mit meinen Zugangsdaten bekäme … Tage später dann halt gelesen.

— Olav A. Waschkies (@owaschkies) January 30, 2022

Wir hatten ein Kombi-Abo der ZEIT (Print und Digital). Rund € 330/Jahr. Wollten Print kündigen. Stellt sich raus: Dann kostet Digital alleine knapp € 300/Jahr. Kein Angebot. ZEIT+ (ohne „Zeitung“) gibt es nicht als Einzel-Abo. Isso. Also leider alles gekündigt. (1/3)

— Johnny Haeusler (@spreeblick) January 26, 2022

Ich habe neulich bei einem anderen deutschen Verlag monatelang versucht, die Rechnung von privat auf Firma umzustellen. Irgendwann aufgegeben. Verlag meldete sich schließlich mit Mahnung, daraufhin endlich Kontakt erfolgreich.

Abo umgestellt. Kostet jetzt weniger 🙄

— 🔴 Matthias Schrade 🔴 (@kungler) January 26, 2022

Sehr lesenswert auch die Twitter-Diskussion, die sich unter meinem Tweet hier entwickelt:

Liebe Medienmenschen, bitte lesen. https://t.co/aQej7cheq4

— Thomas Knuewer (@tknuewer) November 10, 2019

Oder das Erlebnis einer Bekannten mit der „Rheinischen Post“: Sie wollte für ihr Digitalabo Jahresrechnung für die Jahre 2020 und 2021 haben. Die kamen nicht per E-Mail, sondern nach Tagen per Brief. Und zwar ein Brief für jeden Monat. Insgesamt lagen 30 (!) Schreiben in ihrem Briefkasten, natürlich alle korrekt frankiert.

Solche Erlebnisse sind nicht neu. 2009 bloggte Stefan Niggemeier unterhaltsam über das Dilettieren des „Hamburger Abendblatt“. 2013 listete ich mal die vernichtenden Kritiken für zahlungspflichtige Mobile Apps auf.

Und diese beiden Griffe in die Historie zeigen: Verlage sind nun über Jahre und Jahre hinweg nicht in der Lage ihr Geschäft auf ein auch nur mittelmäßiges Digitalfundament zu stellen. Sie sind wie Gastwirte, deren Kellner erst die Suppe auf das Hemd des Gastes entsorgen und dann auch noch die Rechnung falsch stellen, die aber trotzdem die Preise erhöhen wollen.

Diese strukturellen Defizite werden auch die aktuellen Erfolgsmeldungen bald wackeln lassen, denn:

Was soll das denn hier, Paid Content funktioniert doch!

Stimmt, derzeit wachsen die Digitalabos bei praktisch allen Anbietern. Doch wie immer muss man öffentliche Jubelarien bei Medienhäusern mit Vorsicht entgegennehmen – leider neigen die Unternehmen bei solchen Daten zur Lüge und generell zur Intransparenz.

So gibt es nur selten eine Aufschlüsselung der bezahlten Abo-Preise. Wie auch die bei „Strukturen und Prozesse“ zu sehende Beispiele zeigen, ist der Dumme, wer einfach so den Abo-Listenpreis zahlt. Ständig werden auch Monatsabos munter verschleudert. Hier gewährt der „Spiegel“ zum Beispiel einen Rabatt von geschmeidigen 95% für jene, die rechtzeitig kündigen:

Die BWL-Theorie ist der Meinung, dass solche Angebote die wahrgenommene Wertigkeit des Produktes nach unten ziehen. Deshalb würde zum Beispiel gibt es selten bis gar nicht Rabatte auf Hermès-Produkte.

Und natürlich sei bei dieser Erfolgsbetrachtung auch nochmal auf das Zitat von Noah Smith oben hingewiesen:

„In the end, most of these users would likely migrate back to either free ad-supported services or to subscription services that only make you think about payments once in a while.“

Somit werden die Verlage auf Dauer eben auf einen ständigen Kampf um Digitalabos hinauslaufen. Sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, in der nächsten Zeit mal auf einen Chefredakteur oder Verlagsmanager treffen, fragen Sie ihn mal nach der Churn Rate seines Produktes. Das ist das Verhältnis aus abwandernden Abonnenten und dazu gewonnen – diese Maßgröße wird die bestimmende in der Zukunft der Verlage werden.

Im Bereich „Prozesse und Strukturen“ können Sie nachlesen, weshalb ich höchst skeptisch bin, ob die Medienhäuser auf diese Zukunft des ständigen Abo-Kampfes eingestellt sind.

Vielleicht wäre es auch besser, wenn dem nicht so ist. Denn…

Sollten wir den Paid Content-Bestrebungen Erfolg wünschen?

Diskussionen wie diese hier sind häufig auf Twitter zu beobachten:

Guter Journalismus kostet halt Geld: -)

— Dennis Radtke (@RadtkeMdEP) December 3, 2021

Dennis Radtke sitz für die CDU – die ja der Verlegerlobby gegenüber, sagen wir, sehr, sehr offen ist – im Europaparlament. Doch auch Kevin Kühnert schrieb jüngst Ähnliches und auch Christian Drosten wiederholte, was Journalisten gebetsmühlenartig behaupten.

Diese Behauptung ist gefährlich – einerseits für die Verlage. Denn wenn die Paid Content-Bestrebungen nicht zum Erfolg führen, und das ist angesichts des oben Beschriebenen ja eine realistische Option, haben die Medienhäuser keinen Plan B mehr. Dann war es das.

Noch viel gefährlicher aber ist Paid Content für unsere Gesellschaft. Journalisten und Verlage behaupten für sich eine fundamentale Rolle in der Gesellschaft, gar eine Unverzichtbarkeit. Wenn ihre Inhalte aber nur noch für die erhältlich sind, die sie bezahlen können: Gefährden sie dann nicht unsere Gesellschaft?

Angesichts der Abo-Preise wird sich der weniger gut verdienende Teil unserer Gesellschaft Journalismus in einer Welt des Paid Content nicht mehr leisten können. Natürlich, es bliebe der öffentlich-rechtliche Journalismus. Doch der wird ja donnernd und wortstark sowohl von RedakteurInnen also auch von Verlagsmanagern attackiert (und genauso von CDU, CSU und AFD).

Und nur um es nochmal auszuschreiben:

Journalisten wollen Journalismus weghaben.

Politiker wollen Journalismus weghaben.

Wenn sie Erfolg haben, wird es für einen gewichtigen Teil unserer Gesellschaft nur Billigstmedien und Fake News geben – und Schuld daran sind Journalisten, Verlagsmanager und Politiker.

Im Jahr 2000 – also vor Netflix, Spotify und massenhaften News-Abos – veröffentlichte der Futurist Jeremy Rifkin sein Buch „Access“, das heute als visionär bezeichnet werden darf. Er entwarf das Bild einer Welt, in der das Eigentum verschwindet zu Gunsten von Anmietungen und Abos. Untertitel: „Warum wir weniger besitzen und mehr ausgeben werden“.

Unter anderem schrieb er:

„Die Frage des Zugangs wird im kommenden Zeitalter zur wichtigsten überhaupt.“

Denn wenn Menschen mit mehr Geld mehr Zugang haben, entfernen sie sich von der Lebenswelt der anderen:

„Empathie entsteht in Realzeit und in unmittelbarer Nähe zu anderen. Je weiter man von der gelebten Erfahrung eines anderen Menschen entfernt ist, desto weniger wird man sich in sie hineinversetzen können.“

Wie aber soll jemand Empathie für Menschen in einem anderen Teil der Welt entwickeln, wenn er nichts mehr von ihnen erfährt? Wie soll er eine Nachricht einschätzen können, wenn er sich den Nachrichteneinschätzer nicht erlauben kann?

Rifkins finale Worte in „Access“ lauten:

„Das Zeitalter des Zugangs wird jeden von uns vor die grundsätzliche Frage stellen, wie wir unsere elementarsten Beziehungen zueinander neu gestalten wollen. Zugang hat vor allem damit zu tun, welche Ebenen und Arten der Teilnahme wir wollen: Es geht nicht nur darum, wer Zugang bekommt, sondern auch welche Erfahrungen und Welten der Beteiligung des Zugangs wert sind. Mit der Antwort auf diese Frage entscheiden wir über die Gesellschaft, in der wir im 21. Jahrhundert leben werden.“

Fazit

- Nachrichteninhalte erzeugen weniger Kaufbereitschaft also oft behauptet wird.

- Die Qualität der Nachrichteninhalte sinkt.

- Die Konkurrenz nimmt zu.

- Die Strukturen und Prozesse um Paid Content umzusetzen, sind defizitär.

- Trotzdem steigt der Preis.

Betrachtet mit den Mitteln der Betriebswirtschaft kann Paid Content in seiner aktuellen Form nicht funktionieren.

Und was sollen Medienhäuser jetzt tun?

Vor drei Jahren schrieb ich ein ähnlich langes Stück zur Frage, was sich in Medienhäusern tun müsste.

Die wichtigsten Maßnahmen in Bezug auf unser Thema hier werden dort auch weiter erläutert:

- Prozesse und Strukturen digitalisieren und professionalisieren

- Radikale Kundenorientierung

- Umbau der Redaktion um paid-content-fähige Inhalte erzeugen zu können

- Strategische Mischfinanzierung inklusive neu gedachter Onlinewerbung

- Community Building

- Realistische Preisgestaltung

- Investition in Experimente

Nachtrag vom 19.4.22: Stell Dir vor, ein Nutzer macht einen Verlag darauf aufmerksam, dass er sich als Datenkrake geriert – und weder der Verlag noch jemand aus der Reaktion sieht sich genötigt, dazu irgendwie Stellung zu beziehen. So passiert bei der „Süddeutschen Zeitung“.

Kommentare

Frank 17. Februar 2022 um 19:00

"Somit treten die Journalismus-Marken in Konkurrenz zu beispielsweise Streaming-Diensten, sowohl wenn es um das Geld geht, wie um die freie Mediennutzungszeit, die ja von sehr vielen Menschen als geringer werdend empfunden wird. Leider kenne ich keine Studie zu diesem Thema, würde mich über Hinweise aber auch hier sehr freuen." => ich empfehle zumindest einzelne relevante Passagen aus der bei arte gelaufenen Doku "Journalismus von morgen – die virtuelle Feder" (gibt es bestimmt irgendwo in diesem Internetz …) => unterstützt aber eher die genannte These, dass "Journalismus-Portale" im Vergleich zu "Entertainment-Portalen" abrauchen …

Juri Nello 18. Februar 2022 um 6:16

Wenn Sie das mit der Wirtschaftlichkeit so sehen, haben die Verlage schon ziemlich zu Ende gedacht: Kunden sind nur die dummen Reichen. Alle Anderen sind keine Kunden. Das gilt auch für alle anderen Produkte im Leben.

Daher werden sich die Großen mit eher beliebigen Allerweltsthemen immer durchsetzen.

Man kann sich das schön bei Spon und Zon illustrieren lassen. Der aktuellste Corona-Artikel ist immer der Meistgelesene und man kann ihn so auch entsprechend verkaufen, wobei der Inhalt des gerne zweiseitigen Artikels, nicht über den Zweizeiler der DPA hinausgeht. Wenn ich mir dazu dann die "Community" ansehe, die ich eher Opas Kommentarwüste oder Stammtischersatz nennen würde, bringt das informativ selten einen Nährwert. Wie schön dagegen waren doch früher selektierte und kommentierte Leserbriefe.

Der Rest der Verlage kann sich dann halt auf Nischen spezialisieren und dafür ggf. auch die höheren Preise verlangen, nur sollten sie damit erfolgreich sein, werden sie von den Großen einfach eingekauft. Damit wird dann die gute Nische aber auch wieder zum Allerweltsprogramm, da der neue CEO niemals einsehen würde, so viele Ressourcen in eine Marktnische zu stecken, es sei denn, es wäre sein Hobby.

Qualität und Aufmerksamkeitsökonomie widersprechen sich grundsätzlich. Sie können auch einen Künstler fragen, ob er ihnen das Bild in zwei Sekunden malt. Wenn er knapp bei Kasse ist, wird er das tun. Nur bekommen Sie dann eben keine Kunst.

Ein anderes Geschäftsmodell könnte man anhand der Anwaltskanzleien etablieren. Neben dem Verklagen von Filesharern betreibt man halt Filesharing-Plattformen. D. h., als Verleger vertreibt man sein Magazin halt offiziell zum regulären Preis und inoffiziell umsonst, allerdings ohne die Leute, die sich das für lau ziehen, zu verklagen.

ein anderer Frank 18. Februar 2022 um 10:02

Gibt es das Spotify-Modell nicht bereits mit Apps und Anbietern wie Blendle, YUMPU News, Readly und Apple News Plus?

siehe https://www.zaster-magazin.de/flatrate-lesen-zeitungen-zeitschriften/

Thomas Knüwer 18. Februar 2022 um 10:45

@ein anderer Frank: Ja – und nein. Denn keiner der Anbieter hat auch nur hauchweit eine so flächendeckende Abdeckung wie Spotify im Musikbereich.

Calvero 18. Februar 2022 um 18:00

Warum wird eigentlich oft READ-IT (https://www.myreadit.com) vergessen? Da gibt es Tageszeitungen, PC-Magazine, eine Programmzeitschrift und noch einiges mehr. Mit dem kostenlosen Basistarif kann man alles lesen! Ok, die Störerspots sind dann relativ häufig. Aber gut, für umme nimmt man das in Kauf.

Amitid 9. August 2022 um 9:04

relative einfache Antwort: Es ist kaum überregionaler Journalismus dabei. Und nein, die WELT ist auch nur ein Derivat der BILD-Zeitung bei der die Wörter vergessen wurden. Aber Polemik beiseite – die Chance auf Weglassen von Information, Irreführung und reaktionärem Gedankentum a la Trump ist dort deutlich erhöht.

Journalismus findet nun mal vor allem bei den Großen Zeitungen statt. FAZ, ZEIT, Tagesspiegel; Sueddeutsche, taz usw. sollten über einen Service erreichbar sein. Sonst kann man halt nur RND, dpa und tagesschau.de als verlässliche Quellen nutzen.

Ray 21. Februar 2022 um 15:57

Nee, blendle kostet Geld pro Artikel. Aber immer mehr Medien ziehen auch von blendle zurück, will sie lieber Abos verkaufen, z.b. die Zeit…

IgbyYbgi 18. Februar 2022 um 12:53

Guter, erhellender Beitrag, danke dafür!

Was mir fehlt, ist eine Auseinandersetzung mit dem Konzept "Tagespass". Würde ich plausibel und auch sinnvoll finden. Wenn mich ein Beitrag interessiert, wäre ich dafür auch gern bereit, die gesamte Online-Ausgabe als 24- Stunden-Zugang zu erwerben. So hat mein Kioskaufverhalten ja früher auch funktioniert. Das dürfte dann (zur Querfinanzierung schlechter vermarktbarer Nachrichten-Artikel) auch gern mindestens genausoviel kosten wie meinetwegen die Print-Einzelausgabe des jeweiligen Mediums. Das gab’s ganz kurz gefühlt mal überall – und wurde genauso schnell wieder beendet – ganz offenkundig nur, um die Leute im Stile von 80Jahre-Fitnessstudios in umständlichst kündbare Langfrist-Abos zu zwingen. Es ist aus Lesersicht ein peinliches Trauerspiel.

Calvero 18. Februar 2022 um 14:19

Das Thema Cent-"Bierdeckel", Tagespass o.ä. ist wohl durch, es rechnet sich einfach nicht für die Verlage. Die haben gemerkt, dass ein relevanter Teil der Interessenten für bestimmten Content bereit sind, das (meist) kostenlose Probeabo abzuschließen, was dann nur ein gewisser Teil wieder kündigt. Die Vergesslichkeit oder Bequemlichkeit der Leser bekommt man umsonst, dieses Modell hat sich ja augenscheinlich durchgesetzt und man experimentiert nur noch mit dem Abopreis, wie hoch man den drehen kann.

Letztendlich sind in diesem Modell auch die freien Artikel nur noch zum Anfüttern. Früher hoffte man noch, die Leute würden für aufwendig recherchierte Beiträge gerne zahlen, scheinbar sind es aber hauptsächlich die ganz frischen Artikel auf der Startseite sowie seo-recherchierte Ratgeberstücke, die konvertieren. Darum werden auch simple Polizeimeldungen oder Kommentare mittlerweile hinter die Paywall gesetzt. Und Beiträge, die gut laufen, bleiben lange auf der Startseite. Die schiere Masse der Interessenten und Neugierigen machts. Und der Alptraum, Content hinter der Paywall würde von Google abgestraft, ist auch verflogen.

Der Einzelkauf von Artikel ist wieder genau da angekommen, wo er auch bei der guten alten Zeitung war, man kann eben alles nur "im Stück" kaufen. Wenn man sich nur fürs Kreuzworträtsel interessierte, hat man auch die Zeitung gekauft und nicht verlangt, etwas für einen Bruchteil erwerben zu können.

Für die richtigen Journalisten ist das alles bitter: Sie bekommen regelmäßig von der Zahlenzentrale hochgehalten, dass ihr toller Fachbeitrag nur einen Bruchteil Aufrufe hatte im Vergleich zu den frischen Aufregerthemen. Und Longtail können sie auch vergessen. Also rechnet sich ein flotter Content-Schieber, der 4x in der Stunde knallige Überschriften zu Agenturmeldungen aus dem Ärmel schüttelt haushoch mehr, als der Fachmann für (setzt ein, was ihr wollt), der für seine Expertise einen Bereich jahrelang beobachten muss und Kontakte knüpft und dann alle paar Tage einen Special interest-Artikel schreibt.

Eine Print-Flatrate (also epapers) wäre für Deutschland relativ einfach einzutüten, da es gar nicht so viele Player gibt, wie z.B. bei den Plattenfirmen. ABER: Auch hier wieder der Startseiten/Clickbait-Effekt. Gelesen wird hauptsächlich das Bunte und zu verteilen ist viel zu wenig im Vergleich zum Plus-Modell der Webseite. Und eine Flatrate allein für Online-Inhalte von Verlagen, wer wäre da schon bereit für zu zahlen? Schon allein die Kosten für die Logistik, so etwas umzusetzen, wären gigantisch.

IgbyYbgi 18. Februar 2022 um 13:04

Obendrein hat das Geschäftsgebaren der Verlage aus meiner Sicht übrigens auch einen psychologischen Effekt. Die großen Medien leben ja auch von dem Vertrauen, dass der Leser in sie setzt. Das wird im Zweifel nachhaltig erschüttert, wenn man als potenzieller Abonnent das erste Mal mit den durchsichtigen Drückermethoden konfrontiert wird, mit denen man von nicht wenigen Medienhäusern dazu gebracht werden soll, eine den eigenen Interessen und Bedürfnissen findamental widersprechende Kaufentscheidung zu treffen. Erst Recht, da Netflix, Spotify und Co. so deutlich zeigen, dass es auch transparent und besser geht.

Stefan 18. Februar 2022 um 13:28

"Noch viel gefährlicher aber ist Paid Content für unsere Gesellschaft. Journalisten und Verlage behaupten für sich eine fundamentale Rolle in der Gesellschaft, gar eine Unverzichtbarkeit. Wenn ihre Inhalte aber nur noch für die erhältlich sind, die sie bezahlen können: Gefährden sie dann nicht unsere Gesellschaft?"

Haben die meisten Zeitungen nicht immer Geld gekostet? Früher musste man es sich also leisten können Nachrichten zu konsumieren.

Ob das jetzt früher besser oder schlechter für die Gesellschaft war als heute weiß ich nicht.

Thomas Knüwer 18. Februar 2022 um 13:39

@Stefan: Aber die Welt hat sich verändert. Durch die Vernetzung der Gesellschaft und das Aufkommen von immer mehr Falschmeldungen ist Wissen heute wichtiger als früher – sowohl für den Einzelnen als auch für den Zusammenhalt unserer demokratischen Gesellschaft. Außerdem wurden öffentlich-rechtliche Informationsangebote früher als wichtig akzeptiert. Wie im Artikel geschildert: Heute werden diese Angebote von anderen Journalisten, Medienkonzernen und sogar von Politikern diffamiert und in ihrer Existenz bedroht.

Ulf J. Froitzheim 23. Februar 2022 um 14:06

So ganz neu sind diese Diffamierungen nicht, lieber Thomas, jedenfalls was Politiker und bestimmte Medienkonzerne angeht. Schon Strauß und bestimmte Kräfte in der CDU haben WDR, NDR und RB als "Rotfunk" verunglimpft, umgekehrt hatte der BR seinen Ruf als Sprachrohr der CSU weg. Das hat sich alles eigentlich gebessert, vor allem seit Anrufe von Staatskanzleien in Sendern nicht mehr geheim bleiben. Heute wettert (im Westen) nur noch die AfD offen gegen die Anstalten. (Die anhaltische CDU ist ganz ein eigenes Problem.)

Ich würde deshalb eher sagen: Heute … sogar von Journalisten (die in bestimmten Medienkonzernen arbeiten). Einige "Kollegen" schrecken nicht mehr vor einem breitbärtigen Stil zurück.

Philipp 18. Februar 2022 um 14:46

Ich glaube Sie haben mal gesagt dass man sich fragen muss ob die Leute früher wirklich für Journalismus bezahlt haben oder nur dafür sich bedrucktes Papier vor die Nase zu halten.

Ich sehe das auch so.

Sie haben Recht wenn Sie sagen dass die Zeitungsverlage noch nicht verstanden haben wer Ihre Konkurrenz ist. Bei mir ist es tatsächlich so dass Ich, nicht nur seit Ich im Homeoffice bin, das Frühstück und damit eine Gelegenheit zum Zeitunglesen wegfallen lasse, sondern auch nach Feierabend oft zu müde zum lesen bin. Die meisten journalistischen Artikel lese Ich tatsächlich in der Mittagspause am Arbeitscomputer. Bei mir ist die Konkurrenz des Spiegel also tatsächlich Netflix!

Seit 2004 habe Ich den GEO abonniert, gelesen hab Ich Ihn schon einige Jahre nicht mehr. Mir fehlt die Zeit. Gekündigt hab Ich das Abo bisher nur aus sentimentalen Gründen nicht. Wenn Ich ehrlich bin ist es am Ende nicht der Inhalt der mich das Abo behalten lässt, sondern die Tatsache dass es einfach schön aussieht 5 m grüne Zeitschriften im Regal stehen zu haben.

Es wird in den kommenden Jahren jedenfalls spannend, wenn die "Boomer" so langsam aussterben, die aus Gewohnheit noch ein Printabo haben und jeden Morgen Ihr Lokalblatt lesen. Da wird es dann mit Sicherheit, wie jetzt ja schon in den USA, auch bei uns zu "weissen Flecken" auf der Zeitungs-Landkarte kommen…

Auch bei den Abomodellen hat mich z. B. der von Ihnen angesprochene Spiegel abgeschreckt. Es war mir zu unübersichtlich. Ein Positivbeispiel ist da für mich Krautreporter. Ein Abomodell, ein Preis der von vorneherein feststeht und kein: Hier ein Rabatt wenn Sie dies tun und nach drei Monaten kostet es dann so und so viel. Das ist tatsächlich auch mein grösster Kritikpunkt an vielen Onlinemedien.

Das in einem anderen Kommentar angesprochene Modell des Tagespasses oder ein unkomplizierter(!) Einzelkauf zu einem fairen Preis sehe auch Ich leider viel zu selten und würde Ich mir mehr wünschen…

Calvero 18. Februar 2022 um 18:56

Die Krautreporter kann man doch auch nicht sofort buchen, sondern hat 30 Tage kostenlos:-) Für den 1 Euro, den man dem Spiegel oder der Zeit zum "Antesten" hinterherwürft, hat man seine Adressdaten aber sicher viel zu billig verkauft.

Stefan Fries 18. Februar 2022 um 21:21

Es gibt eine Studie zur Zahlungsbereitschaft, hier: https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Foerderung/Forschung/Zahlunsbereitschaft/LFMNRW_Whitepaper_Zahlungsbereitschaft.pdf

Thomas Knüwer 25. Februar 2022 um 10:06

Hilft leider nicht so fürchterlich viel weiter, glaube ich. Einerseits ist es eine Online-Befragung und die ist nicht wirklich repräsentativ. Viel wichtiger aber: Wir werden die Höhe der Zahlungsbereitschaft nicht erfahren. Dazu wären aus meiner Sicht Panels nötig und nicht standardisierte Antworten.

Florian 18. Februar 2022 um 22:09

Ein schönes Beispiel zu den Prozessen ist das Hamburger Abendblatt. Ich hatte seit Jahren das ePaper abonniert, seit zwei Jahren zusätzlich auch (für 2€/Monat) Abendblatt+, um die gleichen Artikel auch auf der Website lesen zu können, wenn ich in Social Media auf einen Link klicke. Mein Nachrichtenkonsum hat sich aber gewandelt, nicht mehr wie früher beim Frühstück auf dem iPad, sondern noch im Bett auf dem Smartphone. Das funktioniert mit einem ePaper nicht, weshalb ich mich zum Jahresende entschlossen habe, es zu kündigen. Also angerufen beim Kundenservice, weil ich ja nur das ePaper, aber nicht auch Abendblatt+ kündigen wollte und letzteres vom verbilligten Zusatzangebot des ePapers zum regulären Produkt umgestellt werden müsste. Antwort des Kundenservice: das geht leider nicht, man könne jetzt nur alles beenden und danach müsste ich dann Abendblatt+ wieder online neu abonnieren. Man müsste meinen, eine sterbende Zeitung würde um jeden Kunden kämpfen, aber online-Kunden zählen da wohl nicht. Online abschließen ging dann im Dezember leider nicht, weil das alte Abo ja noch lief. Und seit Januar ist das Abo zwar ausgelaufen, eingeloggt mit meinen Zugangsdaten kann ich aber weiter alle Plus-Artikel lesen – sowohl auf der Website wie in der App. Komplett kostenlos. Wir haben also die bemerkenswerte Situation, das ein Kunde, der im Prinzip Preisbereitschaft für das Vollabo und Interesse am Inhalt mitbringt, Null Euro für die Zeitung einbringt, weil die Prozesse und die technische Plattform einfach in jeder Hinsicht Mist sind.

Das Weiterfunktionieren des Plus-Abos nach der Kündigung gibt es bei einem guten Freund aktuell auch bei Heise.de – also einem Verlag, der seine technische Plattform eigentlich deutlich besser im Griff hat als Funke. Vielleicht doch eine absichtliche Masche?

Juri Nello 19. Februar 2022 um 14:16

Im Gegensatz zu Heise verkaufte die Funke Medientruppe ja auch Werbeartikel vom Mediamarkt via Clickbait über ihr Vertriebssystem.

Da kommt man sich erst richtig doof vor, wenn man dann für sein Geld das bekommt, was das Marketing von Mediamarkt auch umsonst raushaut. Das wirkt noch wesentlich abschreckender.

Das Problem bei Ihrem Abendblatt+ sind da wohl eher verkrustete Strukturen der jeweiligen Drückerkolonne. Diese werden festgelegt durch den Key Account oder selten auch direkt vom CEO von Funke an den Chef der Drückerkolonne per Dienstanweisung durchgegeben. In Ihrem Fall besitzt der Underling dann keinen Spielraum, darf also nur den einen Weg gehen, den er Ihnen per Fernkommunikation geschildert hat, während der Chef der Drückerkolonne die ganze Zeit auf seine schönen, bunten Statistiken am Monitor starrt.

Es gäbe natürlich noch die Möglichkeit, dass Sie an den "einen" neuen Mitarbeiter geraten sind, der "zufällig" noch nicht eingewiesen wurde, weil man erst mal seine kommunikativen Fertigkeiten beobachten will.

Wenn das Abo trotz ordnungsgemäßer Kündigung trotzdem weiterläuft, wäre ich da stutzig. Entweder, das System sieht tatsächlich Kulanzfälle vor und Ihnen wurde eine bestimmte Zeit geschenkt oder das Abo befindet sich noch im Status ungekündigt. Im letzteren Fall erhalten Sie dann die nächste Post vom Inkassounternehmen, da die Mahnverfahren weitestgehend automatisiert ablaufen und Ihnen die Mahnungen via Mail geschickt wurden.

Dann gäbe es noch den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass direkt nach Ihrer Kündigung das Vertriebssystem aktualisiert wurde und nun sich keiner mehr mit dem Ding auskennt. Fast alle Fälle erfordern eine erneute Kommunikation Ihrerseits, sofern Sie nicht alleine auf den Kosten sitzen bleiben wollen.

con2epa 21. Februar 2022 um 8:19

Arbeiten Sie selbst bei einem Verlag oder warum muss der Kunde sich um die Probleme kümmern?

Florian sagt deutlich, dass er eine Kündigungsbestätigung bekommen hat.

Wieso erfordert es nun seine Kommunikation, damit er nicht auf den Kosten sitzen bleibt?

Sollte tatsächlich eine Mahnung oder sonst was kommen, kann man nett per Mail auf die Kündigungsbestätigung hinweisen.

FALLS es dann heisst: "Sie nutzen doch noch unseren Zugang", kann man wieder nett darauf hinweisen, dass das System dies zugelassen hat aus Gründen, die man als Außenstehender nicht kennt (woher auch, man versteht ja nicht mal, wieso es ePaper und Abo+ technisch nur in Kombination gibt)

Aber mehr auch nicht.

Ich muss als Kunde nicht die Strukturen des Unternehmens kennen. Wie Sie sagen, vielleicht ist der weiterhin kostenfreie Zugang Kulanz. Vielleicht ist das auch normal. Vielleicht liegt auch ein Fehler vor. Das müssen die im Unternehmen doch wissen, was habe ich damit zu tun?

Juri Nello 24. Februar 2022 um 14:04

@Con2Epa Haben Sie sich schon mal die dortigen AGB angeschaut?

Joe 20. Februar 2022 um 7:55

Welcher Journalismus? Man hat den Eindruck viele Medienhaeuser sind in die Ratgeberbranche gewechselt. Z.B. Zeit, unter Z+: Kindererziehung, Auslansadoption, Verdauung, Pflanzen, Altersicherung, Sommerurlaub, Beziehung, Leben in Japan, Handschrift, Familienforschung, usw. Alles Lebenshilfe und Beroffenenberichte machen 50% und mehr des exklusiven Contents aus.

Juri Nello 20. Februar 2022 um 12:19

Diese Ratgeber erweisen sich oft als Buchwerbung oder vertreten i. d. R. Allgemeinplätze. Damit erreicht man allerdings die Kundschaft auf die es ankommt: Die dummen Reichen. Der Vorteil: Man kann die Artikel, wie im Inforadio, pausenlos wiederholen ohne großartig etwas umstellen zu müssen. Das ist fast, wie mit der Zeitungsente: "Mann steckte Glied in Kugellager. Der Feuerwehrmann befreite ihn mit dem Schneidbrenner", die mit wechselnden Lokalitäten von jeder Gazette schon seit über einer Generation wiedergekäut wird.

Calvero 23. Februar 2022 um 9:53

Dieser Beitrag verdeutlich die aktuellen Absurditäten wunderbar. Ein ""Wissen"-Artikel über verstopfte Abläufe bringt die besten Werbeerlöse. Tarifbezahlte Redakteure mit Berufserfahrung braucht man dafür natürlich nicht. https://www.kontextwochenzeitung.de/medien/569/wir-sind-schockiert-8034.html

Tim 21. Februar 2022 um 14:28

Einzelausgabe taz am Wochenende: 3,80 Euro.

Abo taz am Wochenende: 28,50 Euro.

Kann mir das mal jemand erklären, der sich mit sowas auskennt?

Viel lieber als eine überregionales Nachrichtenmedium (für wichtige Themen habe ich den Economist) wäre mir ein wöchentliches Nachrichtenmagazin für meine Region. Ich habe mehrfach bei unserem regionalen Zeitungsmonopolisten angefragt und nie auch nur eine Antwort erhalten. Inzwischen überlege ich, selbst so etwas zu starten.

wolfgang zehrt 21. Februar 2022 um 15:45

Auf die PressesprecherInnen von Stadtverwaltungen kommen neue spannende Aufgaben zu und das meine ich nicht ironisch: Wie in dem Artikel richtig prophezeit sein dürfte wir es immer weniger "traditionelle" regionale Zeitungen geben, die dann auch noch immer weniger und schlechter werdenden Inhalt verbreiten. Die Regio-Portale sind schon jetzt oft lieblos zusammengeschusterte Angebote, bei denen Trennung zwischen Anzeige und Inhalt verschwimmt. Wenn Journalismus überhaupt weiterhin ein Bestandteil unserer Demokratie bleiben soll dann werden die Kommunen selbst gar nicht umherkommen, ihre eigenen Websites zu regionalen News-Portalen auszubauen – denn andere gibt es irgendwann nicht mehr.

Frank70 10. März 2022 um 10:50

@Thomas Knüwer: Auf die Gefahr hin, dass Sie meine Frage für absurden bullshit halten: Vor einigen Jahren gab es mal für einen schweizer Uhrenhersteller eine Werbekampagne mit dem Motto "Bei uns gibt es schon seit 1542 keine Quarzuhren, und Sie dürfen sich sicher sein: Es wird auch nie welche geben." Ich weiß allerdings nicht, wie erfolgreich diese Kampagne war. Würden Sie hier Potential sehen, in einer vergleichbaren Art die gute alte Papierzeitung evtl. wieder interessanter zu machen?

Thomas Knüwer 11. März 2022 um 22:03

@Frank: Nicht wirklich. Die tägliche Zeitung passt nicht mehr in den Lebensstil der Menschen. Und eine rein gedruckte Zeitschrift hat ein großes Manko – sie hat weniger Kontaktpunkte mit ihrem Kunden.

Calvero 25. April 2022 um 14:52

Gerade auf Kress angekündigt:

Warum das Bezahlmodell der "Zeit“ so erfolgreich ist. Zeit Online-Geschäftsführer Christian Röpke und Zeit Online-Chefredakteur Jochen Wegner geben im aktuellen kress pro ihre wichtigsten Erfahrungen bei der Leseransprache und der Abovermarktung weiter.

Ich muss das nicht lesen, da ich die Antwort gerade selbst erlebe: Eine Kündigungsmöglichkeit ist online schlicht nicht vorgesehen. Einzige Möglichkeit: Man muss bei einer Hotline anrufen, die natürlich nicht 24/7 arbeitet.

Markus Hörath 24. Mai 2022 um 14:54

Interessant dürfte die Grafik am Ende des Interviews zur Zahlungsbereitschaft für Online-News im internationalen Vergleich sein. https://news.hslu.ch/interview-mediengesetz/

Wer überlebt? – Beueler-Extradienst 15. Oktober 2022 um 8:06

[…] und Sendern mit einem Grossaufgebot an persönlichem gutem Unternehmensberater-Willen zu erklären: “Warum Paid Content Verlage (so) nicht retten wird”. Eine Klassenposition, wie ich sie für mich als lebenslanger abhängig Beschäftigter beanspruche, […]

Walter König 25. Oktober 2022 um 12:21

Also ich verstehe die Verlagspolitik bei einigen Verlagen nicht. Sachprämien mögen ja ein Anreiz für ein Abo sein, aber so relativ hohe Geldprämien ? Abonniere ich jetzt das Jahresabo DER WELT, weil ich eine Prämie von 200 Euro bekommen ? Nein, denn das Produkt ist ja nicht mehr attraktiv. Auf 16 Seiten ausgedünnt, dazu noch Doppelungen im Inhalt ( auf Seite 2+3 wird die komplette 16 Seiten Ausgabe noch einmal zusammengefasst, was soll sowas ? ), dazu eine halbe Seite TV Programm ohne Infos, die seltsamen Leitartikel der Springer Bosse, wie überlegen doch die Marktwirtschaft ist und wie wohl man sich mit noch mehr Marktwirtschaft ( minus Sozialstaat ) fühlen würde. Dazu ständig Mängel in der Zustellung, dieses Problem betrifft ja alle Tageszeitungen.

Also zumindest im Printbereich hat man nicht so toll gewirtschaftet, sonst würde diese 16seitige Dünnausgabe, die früher nur beim Druckerstreik so dünn war, doch am Kiosk den Verkäufern aus den Händen gerissen. Dies ist aber nicht der Fall. Remi freut sich.

Für mehr Seiten: kein Geld, mehr Substanz: kein Geld, bessere Bezahlung der Zusteller: kein Geld.

Geld bekommt nur der Neuabonnent, von denen es aber trotz der hohen Prämie nicht so viele gibt wie erwartet.

Warum steckt man nicht die Hälfte der Prämien in das Produkt selbst ?

Hat jemand eine Antwort auf diese seltsame Marketingstrategie ?

Zur Jahrtausendwende sagte mir mal ein Vertriebler, daß sich diese Prämiengeschichte sehr gut bei den TV Zeitschriften rechnet, denn dort ist die Kündigungsquote gering, die Abonnenten bleiben teilweise Jahrzehnte bei ihrem Titel.

Bei anderen Titeln wird die Prämie eingesackt und dann wird nach der Mindestbezugszeit gekündigt und evt. ein anderer Titel mit Prämie bestellt.

Dann bekommen die Prämienvermittler und Abodienste ja auch noch Prämien, für mich bleibt fraglich wie diese Rechnung bei einigen Titel aufgeht.