Am Morgen, der den Journalismus hätte verändern können, blickte Steffen Klusmann aus den Panoramascheiben seines Büros hinaus auf Hamburg. Die ameisengleichen Menschen unten an der Ericusspitze fröstelte es bei drei eisigen Grad, so wie Klusmann beim Gedanken an das, was am Mittag passieren würde. Ein Sturm würde losbrechen, über ihm, über seinem Arbeitgeber, über dem 13stöckigen Haus, das einst dem Hirn des dänischen Star-Architekten Henning Larsen entsprang.

Ein Schauer sprühte die ersten Tropfen an Klusmanns Bürofenster.

Freunde der Medien wissen, was dieser erste Absatz soll: Ich spiele „Spiegel“. Denn gestern veröffentlichte das Nachrichtenmagazin eine Meldung von explosiver Wirkung: Claas Relotius, einer seiner am meisten bewunderten und prämierten Autoren hat über Jahre hinweg Teile seiner Artikel frei erfunden. Das Ausmaß erreicht satirisch anmutende Dimensionen, dazu empfehle ich einen Blog-Post aus einem Ort, über den Relotius eine seiner Fantasien komponierte.

Es gebührt der neuen Chefredaktion Respekt dafür, dass sie diese Affäre sehr detailliert aufarbeitet. Über 40.000 Zeichen umfasst ein Artikel, der gestern Mittag um 12.45 Uhr online ging, 15 Minuten nachdem eine Informationsveranstaltung für Mitarbeiter begonnen hatte.

Wie gesagt: Für dieser Ausführlichkeit gebührt Klusmann Respekt. Der „Spiegel“ hatte die Chance, den Journalismus zu verändern, es hätte wirklich ein historischer Tag werden können. Doch sowohl die Art der Aufarbeitung als auch sehr, sehr viele Reaktionen aus den Medien darauf zeigen, dass sich wenig bis gar nichts ändern wird.

Journalisten dürfen keine Täter sein

In meinem münsterländischen Heimatort Senden gab es vor langen Jahren einen Finanzskandal. Der Anlageberater einer örtlichen Bank hatte in Geldfragen Unbewanderten Anleihen einer texanischen Waschstraßenkette verkauft – und diese Anleihen waren geplatzt. Der Berater hatte also Kunden wie Bank betrogen, denn die Auswahl eines solchen Derivates lag fernab von dem, was er hätte tun dürfen.

Was hätte „Der Spiegel“ geschrieben, hätte jene Bank sich mit einer langen, emotionalen, ja, kitschigen Eloge gerechtfertigt, statt mit einer nüchternen Pressemeldung? Was hätte er geschrieben, wenn es zwar eine nüchterne Pressemeldung geworden wäre – aber eine mit über 40.000 Zeichen?

Der Verdacht liegt nahe: Er hätte sich über die Bank lustig gemacht.

Die Chefredaktion des „Spiegel“ selbst wählt aber genau dieses Mittel der wortbrummigen Pseudoreportage um die Affäre Relotius zu erläutern. Wie Ex-Spiegelaner Stefan Niggemeier in einem höchst lesenswerten Artikel bei Übermedien (nur gegen Abo – doch dieses Geld ist gut investiert, glauben Sie mir) analysiert, wählt Co-Chefredakteur Ullrich Fichtner dabei ein Stilmittel, für das Relotius am Pranger steht: Er erfindet Gefühlslagen und spielt Zeitmaschine. So schreibt Fichtner beispielsweise: „Es beginnt Claas Relotius‘ letztes Jahr als Journalist, 2018.“

Wirklich? Wird dem so gewesen sein?

Ich habe da so meine Zweifel. Ein anderer großer Fälscher des Journalismus heißt Tom Kummer. Er erfand über Jahre hinweg Interviews, 2000 flog er auf. Und danach? Neue Chance, auf neue Chance, immer wieder gefälschte Geschichten, mal für die „Berliner Zeitung“, mal für die Schweizer „Weltwoche“, immer wieder fliegt er auf, das letzte Mal vor zwei Jahren. Jeder weiß um die Geschichte von Kummer, es interessiert Chefredaktionen höchst renommierter Blätter aber einen Scheißdreck, ob jemand ein Serienfälscher ist.

Und das soll im Fall Relotius anders sein? Man muss Fichtner, Klusmann und der dritten Chefin Barbara Hans der Naivität bezichtigen, wenn sie dies tatsächlich ernst meinen.

Weitaus sinnvoller als jener Lore-Roman von Ullrich Fichtner wäre eine nüchterne, ernste und harte Meldung gewesen, eine Erläuterung, so wie sie die Überschrift über seine Eloge ja eigentlich verspricht:

Fichtner selbst zitiert den Spruch Rudolf Augsteins, der im „Spiegel“ Verlag an der Wand verewigt ist: „Sagen, was ist.“ Er selbst hält sich 40.000 Zeichen lang nicht daran. Der unkundige Leser wird eher verwirrt, der journalismusaffine genießt eine Seifenoper.

Mir scheint, die Chefredaktion versucht, die Deutungshoheit zu erlangen, sie will den Leser in das Gefühl zu locken, der arme „Spiegel“ sei durch einen psychisch kranken (und dies wird nicht suggeriert, sonder ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht) Jungautor betrogen worden. In dieser Deutung existieren keine Verlierer, sondern nur tragische Helden, ein Magazin, das so redlich um Wahrheit bemüht ist und perfide hinter die Fichte geführt wurde trifft auf einen sympathischen, jungen Reporter, dessen geistige Erkrankung ihn der Verlockung des Ruhms erliegen ließ.

Was hätte „Der Spiegel“ wohl über den Sendener Bankberater geschrieben? Wäre er auch ein tragischer Held mit psychologischem Beratungsbedarf? Wie schreibt „Der Spiegel“ über Manager der Deutschen Bank? Wie über Mark Zuckerberg? Gerade die CEO von Tech-Unternehmen stellt das Blatt ja schon mal in einer Ikonographie und Wortwahl dar, die einen durchaus an die Gläubigen einer jüdischen Weltverschwörung erinnern könnte.

Für Claas Relotius aber wird um Verständnis geworben. Für einen Betrüger.

Hier zeigt sich der Fehler in der Herangehensweise der Chefredaktion. In einer nüchternen Meldung hätte man sich um küchenpsychologische Erklärversuche herumdrücken können. Man hätte den jungen Reporter auch nicht derart in den Mittelpunkt rücken können, was sein Leben tatsächlich maßgeblich verändern wird. Vielleicht ist dies auch ein verzweifelter Rettungsversuch, weil Relotius so ein netter Kerl ist – der Leser soll Verständnis für einen Kranken entwickeln.

Sicherlich aber lenkt Fichtners Artikel die Diskussion ein Stück weit von der eigentlichen Problematik ab, die Relotius nur offengelegt hat: Der Journalismus – und „Der Spiegel“ im Besonderen – hat ein Problem mit der Wahrheit.

Wahrheitsverdrehungen stecken in der „Spiegel“-DNA

Mein Lehr-Herr im Volontariat war Ferdinand Simoneit, ein alter Spiegelaner, der die „Spiegel“-Affäre hautnah erlebt hat. Zu seinen Methoden gehörte die Indoktrination mit Sprüchen wie „Beginne den Artikel mit einem Erdbeben – und dann langsam steigern.“ So gut wie jeder Simoneit-Schüler kann diese Sätze im Schlaf rezitieren.

Doch es gab auch Sätze, die mich heute fragen lassen, ob der lockere Umgang mit der Wahrheit in der DNA des „Spiegel“ verankert ist. „Es muss ja nicht wahr sein, es muss nur schön sein“, sagte er einmal und regte sich dann auf, weil wir Volos dies nicht als Ironie erkannten. Genauso ironisch gemeint war „Die tiefe Recherche ist der Tod jedes Knüllers“.

Solche Sprüche kamen nicht wohldurchdacht nach einer Denkpause. Sie steckten in Simoneits Reflexzentrum, so wie wir alle gewisse Reaktionen gespeichert haben, meist sollen sie witzig sein, und sie immer wieder verwenden, auch wenn andere dadurch genervt werden.

Wie ist eine Unternehmenskultur gestrickt, in der sich solche Sätze ins Gehirn brennen?

Dies ist „Der Spiegel“ aus der Woche meiner Geburt. Geboren wurde ich an dem Tag, an dem die erste Mondmission startete und sie ist Thema der Titelgeschichte. Mit Fotos und Zusatzelementen nimmt sie 18 Seiten ein, ist überschrieben mit „Fesseln gesprengt“ und beginnt so:

„Es ist der 16. Juli, 5.29 Uhr. Im Morgengrauen dröhnt der Lautsprecher–Countdown über die Wüste: Fünf, vier, drei, zwei eins… Dann zuckt der Lichtblitz auf

,Was war das?‘, fragt die Amerikanerin Georgia Green ihren Schwager, der neben ihr am Steuer sitzt. Das Auto gerät ins Schleudern, fährt in den Straßengraben. ,Was ist los?‘, sucht Mrs. H. E. Wieselmann, 250 Kilometer von dem Ereignis entfernt, bei einer Zeitungsredaktion zu erfahren; sie hat gesehen, wie ,die Sonne aufging und wieder unterging.‘

Jene Schilderungen gelten der ersten US-Atombombe, die zufällig 24 Jahre vor dem Mondraketenstart gezündet wurde. Woher „Der Spiegel“-Autor jene Schilderungen hat, verrät er nicht. Und dass zwei Reporter zufällig Frau Green und Frau Wieselmann begleiteten, scheint wenig wahrscheinlich. Doch es geht noch weiter mit fantastischen Schilderungen. Hier das Portrait der Mondreisenden:

„Aldrin, Oberst der Luftwaffe, hatte nur einmal hochfliegenden Puls: als er (bei Gemini 12) eine Botschaft an die Veteranen des US-Militärs verlas…“

Vielleicht hat Aldrin dies so bei einer Pressekonferenz gesagt, wir erfahren es nicht. Der Autor umgibt sich mit einer Nähe zum Astronauten, die so mutmaßlich nicht existierte.

Die allermeisten Artikel jener Ausgabe gehen nicht so locker mit Fakten um. Doch zeigt das Beispiel, dass es beim „Spiegel“ eine historische Tendenz gibt, Schönheit über Wahrheit zu stellen. Dieser Hang hat über die Jahrzehnte zugenommen – nehmen wir nur zwei Beispiele, die hier im Blog verewigt sind.

Im März 2009 widmete sich das Blatt im Titel „Falsche Freunde“ Social Networks. Ohne weitere Recherche wurden Postings aus dem Social Web zitiert, ein Kontext wurde bei den Nutzern nicht erfragt. Die Autoren imaginierten auch, dass Social Networks Daten gern verkaufen würden (tatsächlich wollen sie diese zur Nutzung freigeben, was genau das Gegenteil von Verkauf ist). Das Ganze wurde bebildert mit Fotos, die angeblich aus dem Social Web stammen – tatsächlich aber in Teilen von Nachrichtenagenturen produziert wurden (die gesamte Analyse der Story unter diesem Link).

Auch jene Weltverschwörungsstory sei nochmal erwähnt. Im März 2015 (ist März die Zeit der Anti-Internet-Titel?) arrangierte „Der Spiegel“ die CEO von Internet-Unternehmen so, dass sie aussahen wie die Bösen in einem Marvel-Film – und dies mit der Schlagzeile „Die Weltregierung“.

Schon der erste Satz zeigt, dass Fakten eine untergeordnete Rolle spielen: „Nach allem, was man hört, ist Travis Kalanick, Gründer und Chef von Uber, ein Arschloch.“

Später ergeht sich der Artikel in Formulierungen, die rational nur durch ein gehyptes Ego oder die Zuführung bewussteinsverändernder Substanzen erklärbar sind:

„Die neuen Masters of the Universe unterscheiden sich grundlegend von ihren Vorgängern: Es geht ihnen nicht in erster Linie ums Geld. Macht durch Reichtum genügt ihnen nicht. Sie wollen nicht bloß bestimmen, was wir konsumieren, sondern wie wir konsumieren und wie wir leben. Sie wollen nicht nur eine Branche erobern, sondern alle…

„Die Weltveränderer aus dem Valley wollen, dass die Menschheit an ihrer Hightech-Heilsleere genesen sollen. Sie glauben an eine bessere Zukunft durch Technologie wie ein überzeugter Hindu an die Wiedergeburt…“

Die gesamte Analyse jener Story finden Sie unter diesem Link.

Kehren wir noch einmal zurück zu jener Arschloch-Titulierung. Was würde „Der Spiegel“ sagen, würde ich schreiben, dass nach allem, was man hört, ein hochrangiges Mitglied seiner Redaktion zum Sexismus neigt? Die Empörung wäre groß – und das zeigt die bigotte Haltung zu vieler Journalisten zu ihrem eigenen Berufsstand. Denn würde ich dies tun, hätte ich genauso auf Hörensagen gebaut, wie die „Spiegel“-Autoren.

Kritikfähigkeit – die unbekannte Tugend

Ich habe den Journalismus einst auch verlassen, weil mich die Kritikunfähigkeit seiner Protagonisten frustrierte, ja wütend machte. Durch dieses Blog habe ich sehr viel darüber nachgedacht, und das weitestgehend öffentlich, was sich ändern muss, damit der Journalismus seine gesellschaftlich unverzichtbare Funktion weiter erfüllen kann. Viele meiner Überlegungen führten dabei zu einer Grundvoraussetzung: Journalisten und Medienhäuser müssen ihr Tun gehörig verändern. Die Reaktionen auf meine Texte haben mir gezeigt, dass die meisten Journalisten dies genauso wenig wollen, wie die Kaufleute. Dies trifft auch auf den „Spiegel“ zu, wie sich vor zwei Jahren zeigte, als ein interner Innovationsreport mit deutlichen Worten Defizite anprangerte.

Auch Stefan Niggemeier hat eine ähnliche Erfahrung gemacht. In seinem Übermedien-Text schreibt er:

„Eine meiner Aufgaben beim „Spiegel“ war, nach Formen zu suchen, mit denen das Nachrichtenmagazin sich erklären kann, wenn etwas schiefgelaufen ist. „Im Wissen um seine Stärken“, schrieb ich damals, 2012, in meinem Blog, „kann sich der ‚Spiegel‘ selbstbewusst einer Diskussion stellen und dabei auch Unschärfen, Irrtümer und Fehler einräumen.“

Das war naiv. Ein Grund dafür, dass ich nach kurzer Zeit wieder ging, war die frustrierende Erfahrung, wie wenige Kollegen im Haus damals meine Haltung zu teilen schienen.“

Dieser Unwille, sich zu korrigieren, ist tief in den Redaktionen verankert – und zwar vor allem unter Analogfetischisten. Wer ein Blog hat, wer aktiv auf Twitter unterwegs ist, der wird in Diskussionen gezwungen, er und sie lernen (oft unter Schmerzen), dass es gar nicht so schlimm ist, Fehler zuzugeben.

Dieser Lernprozess ist in den meisten Redaktionen nicht möglich. In Zeiten des Stellenabbaus hat sich dies noch verschärft. In seiner Eloge behauptet Ullrich Fichtner, Relotius hätte doch nichts zu fürchten gehabt, wäre er ohne Ergebnis von einer Recherche zurückgekehrt. Ich kenne Fichtner nicht persönlich, weshalb ich nicht einschätzen kann, ob diese Passage PR-getrieben ist oder aus Naivität entstand.

Kann die Empörung über #Relotius nicht ernst nehmen. Tipps, die prominente Chefs mir gaben: „Das Gute am Auslandsjournalismus ist ja, dass niemand rausfinden wird, ob der Mann in Kabul das wirklich gesagt hat.“ // „Du hast recherchiert? Das machen wir hier eher nicht.“ #nojoke

— R. von Wurmb-Seibel (@vonWurmbSeibel) December 20, 2018

Natürlich haben auch beim „Spiegel“ viele Redakteure eine unterschwellige Angst nicht zu liefern. Auch beim „Spiegel“ dürfte es Gespräche über Reisekosten geben, so wie in jeder anderen Redaktion. Und wenn Relotius dies beim „Spiegel“ nicht selbst erlebt hat, so kennt er die Erzählungen von Branchenkollegen. Und er dürfte auch Journalisten kennen, die von einem auf den anderen Tag auf der Straße standen.

Vielleicht hat er auch Geschichten gelesen wie die jener jungen Journalistin im ersten Redakteursjahr, die Sonntagsdienst bei ihrer Zeitung hatte. Aus irgendeinem aktuellen Anlass sollte ein Portrait über Red Bull-Boss Mateschitz geschrieben werden. Die Fachredakteure waren nicht greifbar, also sollte die Jüngste im Raum was aus dem Archiv zusammenschrauben. Tat sie auch, verwendete aber eine Information aus einem anderen Blatt ohne dieses zu erwähnen. Der Chefredakteur jenes Organs beschwerte sich bei ihrem Chefredakteur – sie verlor ihren Job.

Solche Berührungspunkte mit dem Strukturwandel des Journalismus machen etwas mit einem. Zum Beispiel neigen Autoren dazu, Geschichten „überzuverkaufen“. Zugespitzte Headlines, Portraits in deftiger Wortwahl, steile Thesen – all das klickt gut. Und weil viele Chefredaktionen die Zahl der Seitenabrufe zum obersten Kriterium des Onlinejournalismus ausgerufen haben, verwenden Autoren überall, in Print, TV, Radio und Web, jene Instrumente, die scheinbar Klicks auslösen.

Es geht jeden Tag darum, den eigenen Hintern zu sichern, auch wenn dies nur im Hinterkopf passiert. Doch die Psyche in deutschen Redaktionen ist an diesem Punkt angelangt.

Hinterfragen mag das kaum jemand. Denn der Journalismus mag es nicht, sich zu hinterfragen. Die arrogante Haltung sehr vieler Journalisten generiert sich eben auch aus dieser Nichthinterfragung.

Das schmutzige Geheimnis: Fälschung gehört zum Geschäft

Wäre der Berufsstand selbstkritisch, müsst er sich eingestehen, dass er ein schmutziges Geheimnis besitzt: Seine Vertreter fälschen ständig, sie erfinden, tricksen und halbwahrheiten vor sich in – und man muss nur ein wenig die Augen aufmachen, um das zu erkennen. Natürlich ist Relotius ein besonders herausstechender und in dieser Massigkeit singulärer Vertreter der Spezies Journalist. Na gut, singulär wie ein Tom Kummer halt.

Doch nehmen wir nur die „Spiegel“-Geschichte „Am Stellpult“ vom August 2010. Sie beginnt so:

„Ein paarmal im Jahr steigt Horst Seehofer in den Keller seines Ferienhauses in Schamhaupten, Weihnachten und Ostern, auch jetzt im Sommer, wenn er ein paar Tage frei hat. Dort unten steht seine Eisenbahn, es ist eine Märklin H0 im Maßstab 1:87, er baut seit Jahren daran. Die Eisenbahn ist ein Modell von Seehofers Leben.

Es gibt den Nachbau des Bahnhofs von Bonn, der Stadt, in der Seehofers Karriere begann. Nach dem Jahr 2004, als er wegen des Streits um die Gesundheitspolitik sein wichtigstes Amt verlor, baute er einen „Schattenbahnhof“, so nennt er ihn, ein Gleis, das hinab ins Dunkel führt.

Seit neuestem hat auch Angela Merkel einen Platz in Seehofers Keller. Er hat lange überlegt, wohin er die Kanzlerin stellen soll. Vor ein paar Monaten dann schnitt er ihr Porträtfoto aus und kopierte es klein, dann klebte er es auf eine Plastikfigur und setzte sie in eine Diesellok. Seither dreht auch die Kanzlerin auf Seehofers Eisenbahn ihre Runden.“

Autor René Pfister erhielt für dieses Stück den Kisch-Preis, den wichtigsten Reportage-Preis im Lande – und musste ihn zurückgeben, als herauskam, dass er nie in Seehofers Keller war.

Damals schrieb die „Spiegel“-Chefredaktion:

„René Pfister hat in den ersten vier Absätzen seiner vier Seiten umfassenden Geschichte über Horst Seehofer das Hobby des CSU-Vorsitzenden geschildert, der in seinem Keller eine Märklin-Eisenbahn stehen hat. Die Informationen für den Einstieg beruhten auf Gesprächen mit Seehofer, dessen Mitarbeitern sowie SPIEGEL-Kollegen, die den Hobbykeller selbst in Augenschein genommen haben. An keiner Stelle hat der Autor behauptet, selbst in dem Keller gewesen zu sein.

Die Fakten der Eingangspassage sind zudem unbestritten.

In der Vergangenheit sind bereits öfter Geschichten mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeichnet worden, die szenische Rekonstruktionen enthielten. Jede Reportage besteht nicht nur aus Erlebtem, sondern auch aus Erfragtem und Gelesenem.“

Nun steht Relotius unter anderem wegen Erfragtem und Erlesenem am Pranger. Der Text von Pfister ist weiterhin ohne Hinweis im Archiv zu finden.

Ein anderes Beispiel: Ein junger Redakteur schrieb einst, auf Second Life würden massenhaft gefälschte Markenprodukte verkauft. Ich selbst recherchierte zu der Zeit über Second Life, doch Gucci-Fakes war mir nie begegnet. Ich fragte ihn, wo er die Fälschungen gefunden hätte und er meinte, er sei noch nie in Second Life gewesen. Aber eine Anwaltskanzlei (Schwerpunkt: Urheberrecht) habe in einer Infoveranstaltung für potentielle Kunden darüber berichtet – dies würde ihm als Quelle reichen. Jener Redakteur machte weiter Karriere und gewann Journalistenpreise für Storys, die oft auf Informationen beruhten, die er von Anwälten erhielt.

Oder der Auslandskorrespondent, der ganze Passagen aus der größten Zeitung des Landes übernahm, über das er berichtete. Dem zuständigen Newsdesk war das Problem bekannt, dort saß ein Chef vom Dienst, der aus Interesse für jenes Land diese Zeitung ebenfalls las. Er schrieb jene Passagen dann um, damit es nicht auffiel. Der Korrespondent wurde später Mitglied einer Chefredaktion.

Ähnlich geartet ist der Fall eines Reporters, der eine wunderschöne Geschichte über die Faszination der Tour de France für ein nationales Medium verfasste. Ohne Zitatkennung übernahm er dabei einen Absatz aus dem vielleicht besten Sportroman der deutschen Geschichte, „Salz im Kaffee“ von Hans Blickensdörfer. Jener Reporter landete später in der Chefredaktion.

Noch einer: Der Auslandskorrespondent einer großen Zeitschrift bestach durch einen prägnanten, unterhaltsamen und lesbaren Stil und eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit. Bekannt war aber auch, dass er beim Besuch in der Chefredaktion eine Story absprach, sie in den Stunden des Rückflugs in sein Berichtsgebiet schrieb – und dann an die Dokumentation schickte, die passende Fakten zu seinem Text recherchieren sollte. Endstation: Chefredaktion.

Jeder Journalist kennt solche Geschichten. Sie werden selten thematisiert, erst recht nicht in größerer Runde. Der Corpsgeist ist stark in der Branche.

Mehr Dokumentation ändert wenig

So sehr nun manche glauben, ein Ausbau der Dokumentation des „Spiegel“ würde so etwas künftig beheben: Nein, wird nicht passieren.

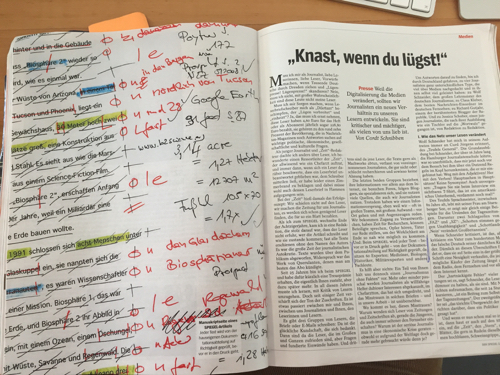

In jener Ausgabe mit dem „Weltregierungs“-Titel findet sich nämlich ein Essay von „Spiegel“-Reporter Cord Schnibben, der sich in Sachen Digitalisierung des Journalismus in den vergangenen Jahre sehr bemüht hat. Dieses Essay wurde illustriert mit Schnibbens Manuskript nach Durcharbeitung durch die Dokumentation.

Ganz schön viel Rot und Schwarz, was?

Doch wo waren dieses Rot und Schwarz bei der Titelgeschichte im gleichen Heft?

Vielleicht waren die Autoren der „Weltregierung“ einfach geschickter als Schnibben. Im Volontariat arbeitete ich auch für die „Wirtschaftswoche“, die sich einer Dokumentation auf „Spiegel“-Niveau rühmte. Besser ihr Chefredakteur Stefan Baron tat dies, vielleicht weil er sieben Jahre lang für den „Spiegel“ gearbeitet hatte.

Die erste Geschichte, die man mit einem Dokumentar durchging, war ein frustrierendes Erlebnis für einen Volontär. Die zweite schon nicht mehr so sehr. Redakteure und ältere Volontäre zeigten einem die Tricks, mit denen wackelige Passagen bei der Doku durchkamen. Zitate wurden damals zum Beispiel noch handschriftlich festgehalten – so etwas ließ sich mit einer Sauklaue nach Wunsch anpassen. Die Aussagen einer Studie konnte man variieren, wenn diese (wir reden über die Vor-Internet-Zeit) nicht zu bekommen war. Nur bei rechtlich haarigen Themen telefonierte der Dokumentar dann mit der jeweiligen Uni.

Nachdem ich dies hier schrieb, lese ich die neueste Meldung aus der Ericusspitze: Claas Relotius hat exakt so gearbeitet. Er führte zwar ein Interview mit der Weiße-Rose-Überlebenden Traute Lafrenz, behauptete aber gegenüber der Dokumentation, dieses nicht aufgezeichnet zu haben. Lafrenz dagegen sagt, er habe mit einem Handy Aufnahmen gemacht – und zahlreiche Passagen des Gesprächs seien frei erfunden.

Ich fürchte, will die Chefredaktion des „Spiegel“ wirklich für Aufklärung sorgen, müsste sie sich einer brutalen Realität stellen: Ein Großteil ihrer Redaktion verwendet genau jenes Instrumentarium, das in seiner konsequenten und übersteigerten Anwendung das Lebenswerk von Claas Relotius möglich machte. Ob es überhaupt noch möglich ist, hier eine Kulturänderung einzuleiten, ohne einen weiten Teil dieser Redaktion zu entlassen, scheint fraglich.

Ohnehin: Dann würde sich nur „Der Spiegel“ reinigen. Doch Relotius fälschte auch bei anderen Blättern und bei zahlreichen Journalistenpreisen wurden seine Arbeiten vom Hochkarätigsten der Branche nicht hinterfragt.

Dieser Spiegel-Betrugsfall ist sicher ein besonders dreister. Aber das Gefühl, hier würden Dialoge nachgearbeitet, Gedanken erfunden und Szenen dramatisch verdichtet, damit sich das Ganze möglichst schmissig liest, beschleicht einen doch bei jeder dritten hochgelobten Reportage.— Philipp Köster (@philippkoester) 19. Dezember 2018

Es wird Zeit, dass die Journalisten in Deutschland tun, was sie längst hätten tun müssen. Selbstkritisch sein. Demütig sogar. So wie Alkoholiker sich eingestehen müssen, dass sie suchtkrank sind, damit eine Besserung möglich ist, so sollten Chefredakteure, Ressortleiter, Reporter, Redakteure und all die anderen Re’s einen Satz aussprechen, auch wenn es sehr, sehr weh tut und angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Lage zur Unzeit kommt. Dieser Satz lautet:

Der Journalismus hat in Deutschland ein systemisches Problem mit der wahrheitsgetreuen Darstellung von Fakten und Situationen – und wir müssen dies gemeinsam ändern.

Nachtrag vom 21.12.18: Da ist vielleicht gerade etwas ins Rollen gekommen. Wurde über den Fall Relotius zunächst mit #Relotius getwittert, so gibt es inzwischen #Sagenwasist – angelehnt an jene Forderung von Rudolf Augstein an seine Redaktion, die heute in der Eingangshalle des Verlags verewigt ist. Und was dort zu lesen ist, dokumentiert viele Alltagsprobleme des Journalismus – quer über alle Redaktionen.

Kommentare

N 20. Dezember 2018 um 19:04

Nice Analyse.

Ich stimme zu: der Journalismus wird sich in dem Bereich nicht ändern. Schließlich geht es auch um Deutungshoheit. Und damit bleibt er weiter angreifbar. Ich frage mich auch, ob den Leuten, die statt zu fragen die Aussagen einfach erfinden, jegliche Neugierde abhanden gekommen ist. Koch vor der Sorgfalt ist das doch die wichtigste Eigenschaft von Journalist/innen. Was bleibt vom Beruf ohne die Neugier?

Siegfried 21. Dezember 2018 um 7:45

Alles richtig. Aber das Problem ist bei Weitem nicht auf den Spiegel begrenzt. Zeitungen wie Spiegel oder Stern täten einfach gut daran, einzugestehen, dass sie die Wahrheit nicht gepachtet haben. Es gibt jedoch mindestens ein Blatt in Deutschland, das die Methode Relotius zum Prinzip erhoben hat.

Siehe http://berliner-express.com/2018/12/nach-spiegel-rauswurf-relotius-darf-beim-fake-news-blatt-bild-arbeiten/

Ralf 21. Dezember 2018 um 11:34

Mein Eindruck, aus der Lektüre vieler, vieler Medienprodukte, eigener langjähriger Erfahrung als Journalist und auch vieler Jahre professionellen Umgangs mit Medien im weiteren Berufsleben ist: Die Hausmeinung und das, was dafür gehalten wird, ebenso wie die eigene Überzeugung bestimmen bei etlichen, wenn auch bei weitem nicht bei allen Redakteuren und Reportern, die Weltsicht – und das nicht selten unreflektiert.

Schön ist, und höhere Aussicht un- oder wenig geprüft veröffentlicht zu werden, hat das, was die eigene Weltsicht bestärkt. Dieses Phänomen ist nicht auf Journalisten beschränkt, aber im Journalismus wird es zum Problem, weil Medien nicht in erster Linie erbauliche Texte produzieren sollen, sondern wahre Texte.

Das aufzuschreiben, was ist, ist die Aufgabe. Es ist im Grunde die Aufgabe, sich am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen. Will sagen, die eigene Sichtweise, die eigene Weltsicht auszuschalten. Das geht nicht. Sie läuft uns hinterher wie der eigene Schatten. Und dennoch bleibt diese Aufgabe eine, nein DIE regulative Idee für den Berufsstand. Ich erfinde nichts, ich schreibe objektiv, auch wenn es mir persönlich zuwider ist, meinem Empfinden widerspricht. Alles andere bevormundet die Leser, Zuschauer oder Zuhörer. Das steht dem Journalisten nicht zu. Er ist nicht Erzieher. Unterbleibt diese Zurückhaltung, gefällt sich der Journalist in seiner Besserwisser-Pose, wenden sich viele Konsumenten ab, die verbleibenden verharren in der Wohlfühlblase.

Das ist auch ein Baustein der Medienkrise, neben anderen, wie etwa die Tendenz zu reißerischen Headlines und drastitschen Formulierungen. Diese werden geklickt. Der Klick ist die geltende Währung in den digitalen Medien. Die Rechnung lautet: viele Klicks, der Verlag erlöst Werbeeinnahmen, gewinnt an Reichtweite und vermeintlicher Relevanz, der Text war gut, weiter so. Ein Fehlschluss, dessen Fehlerhaftigkeit erst auf lange Sicht offenkundig wird. Sich dagegen zu stemmen, gelingt wenigen. Denn es erfordert Kraft, und möglicherweise erlebt derjenige, der sich dem Mainstream entgegenstemmt, nicht mehr, dass der Fehler offenkundig wird. Auf lange Sicht sind wir eben alle bekanntermaßen tot. Es gilt die Welle zu reiten. Wirklich?

Aufgrund ihrer spezifischen Aufgabe haben journalisten die Pflicht ihr eigenes Urteil zurückzunehmen, dafür gibt es Kommentare und Meinungsstücke. Demut, Behutsamkeit im Urteil sind journalistische Tugenden.

Eine letzte Bemerkung noch: Im ZDF Herrn Prantl von der Süddeutschen hören und sehen zu müssen zum Fall Relotius fiel schwer. Da wäre Demut am Platz gewesen. Er hätte sich vielleicht besser zurückhalten und nochmal über die Küche von Herrn Voßkuhle nachdenken sollen. Aber vielleicht ist auch das nur ein Zeichen mehr, dass obige Analyse von Herrn Knüwer und sein Schluß zutreffen.

Carsten 21. Dezember 2018 um 12:21

Ich, Jahrgang 1971, verfolgte mit aller Kraft und Leidenschaft das Ziel, Journalist zu werden, seitdem ich 16 Jahre alt war und im Rahmen eines Schülerpraktikums in der Lokalredaktion der Zeitung meiner Heimatstadt hospitieren durfte. Es folge die komplette Ochsentour mit Schülerzeitung, Praktika, freier Mitarbeit während des Studiums, Schreiben für 30 Pfennig je Zeile usw. Trotz eines bis dato nahezu perfekten Lebenslaufes und tollen Referenzschreiben hatte ich es nach meinem Studium nicht hauptberuflich in die Redaktionen geschafft. Warum nicht, bleibt mir bis heute ein Rätsel. Eine der letzten Instanzen, an der ich gescheitert war, war übrigens der auch hier zitierte Ferdinand Simoneit, der mich bei den Aufnahmetagen der Holtzbrinck-Journalistenschule ordentlich gegrillt hatte. Danach "landete" ich schließlich in der PR-Branche. Geblieben ist eine nie gebrochene Leidenschaft für DEN Journalismus. "Zeitung lesen" gehört nach wie vor zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, inzwischen ergänzt durch das Konsumieren zahlreicher digitaler Angebote. Mit dieser zugegeben etwas stark persönlich gefärbten Haltung wehre ich mich dagegen, zuzustimmen, dass DER Journalismus ein systemisches Problem mit der wahrheitsgetreuen Darstellung von Fakten und Situationen hat. Reden wir von Personen, gerne. Von Genres, auch gerne. Aber von DEM Journalismus, also in seiner Gesamtheit? Also viele – die meisten? Alle? – Stücke auch im deutschen Qualitätsjournalismus jenseits der klassischen Meldung anhand ihrer einfach überprüfbaren W-Fragen sind demnach Fake? Hirngespinste aus dem Reich fiktiver Prosa? DANN allerdings hätten wir noch viel größere Probleme als ein systemisches Journalismusproblem. Deswegen unterschreibe ich Knüllers Analyse voll und ganz, widerspreche aber dem Schluss. Und hoffe, dass ich nicht falsch liege.

ClaudiaBerlin 21. Dezember 2018 um 12:40

Großartiger Artikel – und eine deprimierende Situation insgesamt!

Natriumdapflampe 21. Dezember 2018 um 12:55

Zum ersten mal, zumindest ist das ,eine Wahrnehmung, wird über die Art und Weise dieser "Schreibe" des Spiegels gesprochen.

Mir fällt das schon seit Jahren auf und ich fand es immer daneben.

Das hat auf mich selten als "sagen was ist", denn als sonderbare Form der journalistischen Beletristik gewirkt.

Die genannten Beispiele sind erschütternd. Aber, bei Lichte betrachtet, ist das alles naheliegend.

Gut, dass das von Ihnen mal aufgeshrieben wurde.

Lesezeichen vom 21.Dezember 2018 – Too much information 21. Dezember 2018 um 21:00

[…] Die Causa Relotius: Der Journalismus hat ein systemisches Problem und muss es endlich an… Thomas Knüwer: “Ich fürchte, will die Chefredaktion des „Spiegel“ wirklich für Aufklärung sorgen, müsste sie sich einer brutalen Realität stellen: Ein Großteil ihrer Redaktion verwendet genau jenes Instrumentarium, das in seiner konsequenten und übersteigerten Anwendung das Lebenswerk von Claas Relotius möglich machte. Ob es überhaupt noch möglich ist, hier eine Kulturänderung einzuleiten, ohne einen weiten Teil dieser Redaktion zu entlassen, scheint fraglich. ” […]

Lügenpresse? Nein, Märchenpresse! › Digital Diary – Claudia Klinger 22. Dezember 2018 um 13:13

[…] Die Causa Relotius: Der Journalismus hat ein systemisches Problem und muss es endlich angehen – Thomas Knüwer / Indiskretion Ehrensache […]

Lesenswerte Links – Kalenderwoche 52 in 2018 – Ein Ostwestfale im Rheinland 29. Dezember 2018 um 8:11

[…] Die Causa Relotius: Der Journalismus hat ein systemisches Problem und muss es endlich angehen von Thomas. Und Carsten meint: Der Fall Relotius: Die Populisten feiern, der Rest ist erschüttert. […]

Knapp Jörg 9. Mai 2020 um 14:38

Ich kann nur danke sagen, für den Mut die Dinge beim Namen zu nennen und Ihnen weiterhin Kraft wünschen diesen Weg unbeirrt weiter zugehen. Danke