„Bitte bitte Brigitte,

laß mich ins Reich der Mitte.

Ich bin das Opfer deiner Politik

der hundsgemeinen Schritte,

ich will mehr sein als der weinende Dritte.“

Entlassene „Brigitte“-Redakteurin Heinz-Rudolf Kunze: „Brigitte„

Viel Abscheu ist derzeit zu lesen in den Mediendiensten der Republik. Denn jüngst wurde bekannt, dass Gruner + Jahr sämtliche Textredakteure der „Brigitte“ entlässt. Künftig wird es unterhalb der Chefredaktion nur noch RessortleiterInnen geben, die sich um Themenorganisation und Redigatur kümmern. Schreiben werden nur noch freie Mitarbeiter.

„Gruner + Jahr spart genau bei denen, die das Haus am dringendsten braucht“, wütet die „taz“ und schreibt : „…braucht es eine feste Redaktion, die Themen entwickelt, Ideen spinnt, Schwerpunkte setzt und an Texten feilt. Das wird das „Kompetenzteam“, und mag es noch so „agil“ sein, nicht leisten können.“

Michael Spreng repetiert den weiterhin dummen und falschen Satz von der Kostenloskultur im Internet, die Verlage ruiniere. Michael Jürgs, der angry, old but not wise men des Journalismus, sieht für die „Süddeutsche“ gar eine „Kulturrevolution“.

Und natürlich lieferte diese Maßnahme auch reichlich Witzpotential:

Die BRIGITTE kämpft vehement gegen die Doppelbelastung von Frauen durch Beruf und Familie. Journalistinnen ohne Beruf sind einfach relaxter.

— Peter Breuer (@peterbreuer) 29. Oktober 2014

Nun.

Wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, ist dies immer ein Grund zur Trauer (außer für Journalisten – dazu später). Doch spielt in diese massive Kritik auch immer ein gerütteltes Maß Realitätsverleugnung mit. Und deshalb mal ein paar bittere Wahrheiten des Jahres 2014:

1. Print-Medien müssen sparen.

Print stirbt nicht (Tageszeitungen schon). Doch befinden sich eben auch Zeitschriften in einem Überlebenskampf, den nicht alle für sich entscheiden werden. Mit Verve gemachte Objekte wie „Brand Eins“ oder „11 Freunde“ laufen weiterhin recht gut, soweit man hört. Auch sie ringen mit Mediabudgets, die Richtung digital umgeschichtet werden, und disruptiven Veränderung der Mediennutzung.

Was also sollen Verlage tun? Vor fünf Jahren schrieb ich einmal über das strategische Zeitfenster, in dem Verlage noch die finanziellen Möglichkeiten haben, Investitionen in den Digitalbereich zu treffen. Dieses Fenster hat sich für manche Häuser bereits geschlossen, für andere dauert dies nicht mehr lang. Dann sind die Mittel für digitale Neubeginne nicht vorhanden, das Kerngeschäft nähert sich den roten Zahlen. Einsparungen sind die letzte Chance, natürlich auch beim Personal. Dies ist die letzte Hoffnung, eine Insolvenz zu vermeiden.

Selbst wenn aber Geld da wäre: Wohin damit? In jenen fünf langen Jahren gab es praktisch keine auf das journalistische Kerngeschäft bezogene Digital-Innovation aus einem deutschen Verlag, nicht einmal eine spannende Copycat streicht um die Häuser. Der geschätzte Media-Doyen Thomas Koch hat Recht, wenn er im Interview mit Meedia sagt:

„Hiesige Verlage haben eine Digitalstrategie? Das wäre mir neu. Die meisten versuchen ihr Printprodukt einfach ins Digitale zu übertragen. Das erweist sich als falsch, weil nicht monetarisierbar. Sie müssen digital neue Produkte entwerfen. Auf dem Rücken ihrer starken Marken. Aber schnell, solange sie noch stark sind…“

2. Erst wenn der letzte Anzeigenaußendienstler entlassen wurde, werden Journalisten verstehen, dass man Zeitschriften nicht allein durch den Leser finanzieren kann

Die Trauerworte über die „Brigitte“-Maßnahme wären nicht so donnernd, hätte es den Vertrieb oder die Anzeigenabteilung getroffen. Aber Redakteure feuern – das geht gar nicht aus Sicht von Journalisten. Die denken dabei natürlich an den eigenen Arbeitsplatz und verlieren den Blick für die Wirklichkeit. Als vor rund zwei Jahren ein nordrhein-westfälischer Verlag Personalabbau im kaufmännischen Bereich betrieb, sagte mir eine Redakteurin: „Endlich trifft es die auch mal“. Gerade so, als habe es „die“ noch nie getroffen. Anzeigenabteilung, Personal und Marketing waren in den 12 Jahren zuvor genauso zusammengedampft worden, wie die Redaktion.

Dies zeigt, wie sehr die unheilvolle Frontenbildung innerhalb der Verlagskonzerne fortgeschritten ist (und in diesem Zusammenhang bekommt der von Steffen Grimberg ausgegrabene „Brigitte“-Titel „Kündigt allen, nur nicht mir!“ natürlich eine ganz neue Bedeutung). Aus der Abneigungshaltung „Redakteure sind arrogant“ vs. „Kaufleute wollen Anzeigenkunden in Artikeln platzieren“ ist Hass geworden. Leider marschiert auch mein Ex-Chef Bernd Ziesemer in diese Richtung, wenn er für Newsroom.de schreibt: „Wenn man rationalisieren muss, und bei Gruner+Jahr muss man definitiv, dann sollte man konsequent die Verlage ausmisten bevor man auch nur einen einzigen Journalisten entlässt.“ Und Michael Jürgs copy und pasted mal wieder von den „krawattenlosen Flanellmännchen„, gerade so, als seien Journalisten an der vordersten Front der Modehipster.

Schon längst hätten Verlage diese Gräben zuschütten müssen. Hätten der Redaktion erklären müssen, wie das Geschäft – und es wird von Redaktionen gerne vergessen, dass sie Teil eines Geschäfts sind – funktioniert. Ist aber nie passiert.

3. Das „Brigitte“-Modell einer rein steuernden Redaktion ist seit langem Alltag – hat aber Grenzen

Eine Redaktion ohne Redakteure (also schreibenden), das klingt wie ein Witz. Tatsächlich aber funktionieren seit Jahrzehnten kleine Fachblätter bereits auf eine ganz ähnliche Art und Weise.

Kann so ein Modell also funktionieren? Ja. Aber.

Ich selbst war ja Teil eines so aufgestellten Projektes, des „IntMag„. Gescheitert ist es leider an einem Verlag, für den sich jenes Strategiefenster schon geschlossen hat. Doch haben die Reaktionen auf die Texte gezeigt, dass die Inhalte nicht ganz so übel waren. Und diese Inhalte kamen größtenteils von freien Autoren.

Allerdings muss ich auch zugeben: Ich hätte mir die Produktion in dieser Konstellation einfacher vorgestellt. Denn sehr schnell zeigte sich das größte Manko des Modells: die Themenfindung. Wenn ein kleines Team allein verantwortlich ist für die Suche nach Themen, brutzelt es recht schnell im eigenen Saft. Gute Autoren gibt es zwar, doch neigen sie dazu den für sie effizientesten Weg zur Geschichte zu wählen (was verständlich ist, schließlich variiert ihre Einkommen mit der persönlichen Arbeitseffizienz). Weshalb sie versuchen Artikel auf Einzelfallbeispiele abzustellen. Denn je mehr handelnde Personen, Quellen oder Interviewpartner sie brauchen, desto mehr Zeit müssen sie investieren.

Soll eine Redaktion also nur die Produktion übernehmen, müssen die Redakteure genug Luft haben, um am Puls der Zeit zu bleiben. Sind sie allein auf die Vorschläge freier Autoren angewiesen, wird das Objekt scheitern.

4. Die besten Autoren sind nicht fest angestellt

Diese These ist natürlich steil und so vollständig nicht wahr. Tatsächlich aber gibt es freie Journalisten, die weit besser verdienen als fest angestellte. Und das hat Gründe. Während in Redaktionen eine gewisse geistige Vermoosung zum Alltag gehört, müssen Freie agil bleiben. Wenn man sie gut bezahlt, wird man eine sehr gute Qualität geliefert bekommen.

Allerdings: Freie Autoren, die sehr lange mit einem Objekt zusammen arbeiten, zeigen die gleiche Vermoosung wie fest angestellte Journalisten. Die Lieferungen werden unzuverlässiger und qualitativ schwächer, Anweisung der betreuenden Redakteure werden zu Hinweisen, die man gepflegt ignoriert. In einer traurigen Symbiose ketten sich diese langjährigen Freien an langjährige Angestellte und mutieren zu einem Tumor, der Teile eines Objektes komplett für den Leser töten kann. Dass diese Situation entsteht – und sie ist häufig zu beobachten – ist natürlich auf ein anderes, systemrelevantes Problem von Medienhäusern zurückzuführen: In Verlagen ist die Personalführung traditionell unterirdisch, erst recht in Redaktionen.

5. Nur ein geringer Prozentsatz der freien Journalisten gehört zu den besten Autoren

Das niedrige Durchschnittseinkommen freier Journalisten wird als grundsätzlich ungerecht dargestellt. Das ist es nicht. Denn auch in den 14 Jahren beim „Handelsblatt“ war ich immer wieder verstört, mit welcher Unverschämtheit freie Autoren schwache Texte mit abgeschriebenen Passagen ablieferten, gern auch mal mit Sätzen, die in ihrer Wortstellung exakt keinen Sinn ergaben. Pünktliches Abliefern wäre schön gewesen, war aber nicht zu vorauszusetzen, ebenso wenig das Halten an abgesprochene Längen oder inhaltliche Änderungen.

Damit will ich wirklich nicht sagen, dass der durchschnittliche Freie schlecht ist. Zu selten aber wird auch einmal anerkannt, dass auf dem Markt ein substanzieller Teil freier Journalisten keine gute Arbeit abliefert.

6. Gute Journalisten können vom „Brigitte“-Modell profitieren

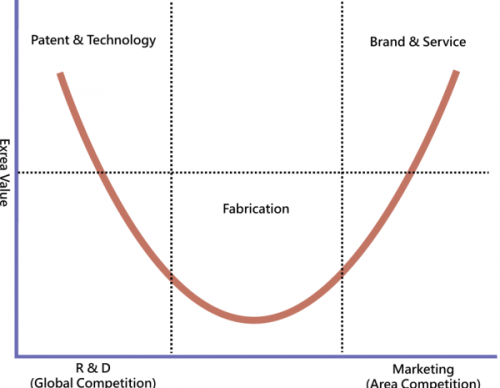

Das Einkaufen von Texten ist günstiger als die Beschäftigung von Redakteuren (und das hat nichts mit Ausnehmerei zu tun). Somit kann das „Brigitte“-Modell die Überlebenszeit des Objektes verlängern. Doch wird sich auch Gruner + Jahr nicht dem entziehen können, was Ben Thompson in seinem (immer höchst lesenswerten) Blog Stratechery beschreibt. Die Verlage bewegten sich in dem, was Acer-Gründer Stan Sih die „Smiling Curve“ nennt: Innerhalb einer Wertschöpfungskette erzielen die Erdenker des Produktes und die Vermarkter die höchsten Renditen, die Produktion die niedrigste.

Grafik: Rico Shen für Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Thompson hat dies für Medien adaptiert:

Sprich: Für die entlassenen Redakteure ist die Situation nicht schön. Journalisten insgesamt aber könnten die Situation auch als Chance begreifen.

7. Das „Brigitte-Modell“ wird trotzdem scheitern

Ich ahne aber schon, was die Kritiker nun sagen: Freie Journalisten werden von Verlagen erpresst, immer tiefer sinken die Honorare. Und das stimmt.

Denn was die Verlagskonzerne und -entscheider inzwischen nicht mehr können, ist Qualität zu differenzieren. „Qualitätsjournalismus“ ist eine ebenso hohle Floskel wie „House of Content“ (als was Gruner + Jahr sich bezichtigt). Tatsächlich sind die meisten Objekte längst weit von der selbst propagierten Qualität entfernt. Kaum eine Zeitschrift, die nicht Richtung Boulevard abgeschwenkt ist, deren Sprache verfloskelt und Themenauswahl verbeliebigt. Textqualität ist das zweitrangig, es gilt nur noch mit nicht zu schlechtem Content den Platz zwischen den Anzeigen zu füllen.

Herzblut-Magazine wie oben genannte „11 Freunde“, „Brand Eins“ oder „Hohe Luft“ sind die Ausnahme geworden. Was diese auszeichnet: Die Texte haben eine eigene Tonalität, sie wären als Stil des jeweiligen Objektes erkennbar, selbst wenn man sie dem Layout entrisse. Damit sind sie eine Ausnahme, wie heute Alf Frommer in seinem Blog Siegstyle sehr gut beschreibt. Dass es aber ausgerechnet diese Blätter sind, die in der Branche nun als Vorbilder gelten, zeigt: Der Leser ist nicht doof. Er merkt genau, wann er Qualität bekommt und wann nicht. Genau diese Fähigkeit haben aber viele Chefredakteure und Geschäftsführer nicht mehr – oder sie halten den Leser für dumm.

Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass jenes „Brigitte“-Modell scheitern wird: Es ist Gruner + Jahr längst egal geworden, womit das Papier bedruckt wird. Hauptsache es gibt irgendeinen Content, der scheinbar zur Zielgruppe passt.

Doch das liegt nicht am Personalabbau der Redaktion und deren Neuordnung – sondern an der seit Jahren grassierenden Unternehmenskultur in Verlagskonzernen.

Kommentare

Carsten 31. Oktober 2014 um 18:05

Was in der Diskussion bisher gar nicht vorkommt: Ist nicht zu erwarten, dass sich im Grunde (fast) gar nichts ändert, außer einer nennenswerten Einsparung bei G+J? Weil nämlich die entlassenen Kollegen (oder zumindest ein Teil davon) künftig als billigere Freie weiterhin für Brigitte schreiben? Oder ist das unrealistisch?

Benno Stieber 31. Oktober 2014 um 23:47

Lieber Thomas Knüwer,

Das stimmt ja alles, was hier steht, auch das was Sie über die ausbaufähige Professionalität von manchen Freien schreiben. Ein Trugschluss aber ist glaube ich, dass Freie möglichst geringen Aufwand für Ihre Geschichten treiben wollen. Ich weiß nicht, wie es bei der von Ihnen geführten Redaktion war. Meine Erfahrung ist, dass die Redaktion der Aufwand für komplexere Geschichten meist nicht bezahlen will. Am Ende sind Autorenhefte wie Brandeins dann eben doch kein wirkliches Sparmodell. Auch deshalb wird das Brigittekonzept wohl scheitern.

Daniel Schönwitz 1. November 2014 um 8:18

Zu Punkt 3: Wer gute Freie hat, bekommt auch gute themenvorschläge. Aber stimmt schon: der Austausch in einer Redaktion, sei es in der Konferenz oder außerhalb, fördert kreative Ideen, innovative herangehensweisen etc. (so lange Konferenzen nicht zu Foren für selbstdarsteller verkommen). Freie müssten da stärker eingebunden werden, aber das scheitert meist schon am honorarmodell…

Gibt es eine Strategie? Geplante Entlassungen bei der „Brigitte“ 4. November 2014 um 9:48

[…] sehr differenzierten Blick wirft Thomas Knüwer, der sich immer wieder mit den Problemen der Print-Medien beschäftigt hat, auf die […]

Lesenswerte Links – Kalenderwoche 45 in 2014 > Vermischtes > Lesenswerte Links 2014 7. November 2014 um 8:11

[…] Gruner + Jahr muss sparen – Stefan meint, das klappt nicht auf diesem Weg: Das “Brigitte”-Modell könnte funktionieren – wird es aber nicht […]