Ich habe nichts gegen Buzzwords. Wir brauchen in allen Lebensbereichen Begriffe, die aktuelle Entwicklungen und fachliche Zusammenhänge auf den Punkt bringen (mehr zum Thema hier). Doch weil das Digitale ein sich so rasch wandelndes Feld ist, haben Buzzwords ein schlechtes Image, denn ihre Definitionen verändern sich ebenfalls – wenn es überhaupt greifbare Beschreibungen gibt. Dies führt dazu, dass aktuelle Begriffe und Entwicklungen des digitalen Geschäfts etwas Anrüchiges bekommen: Es setzen sich alle drauf und erklären, ihr Stammgeschäft sei ja genau das, was jener Begriff umschreibe.

Beispiel Content Marketing: Jeder Corporate Publishing-Dienstleister erklärte mit einem Mal, sein Feld sei das des Content Marketing. Und deshalb glauben dann viele, die sich weniger intensiv mit der Materie befassen, Content Marketing sei einfach alter Mist in neuen Silos, was einfach falsch ist.

Der neueste Fall ist Native Advertising. Nicht nur bei „Horizont“, das in den vergangenen zwei Jahren subjektiv deutlich schneller im Erkennen und Debattieren solcher Trends geworden ist, geistert der Begriff seit Jahresanfang umher. So schrieb der „Spiegel“: „Mit „native advertising“ erreicht die bewusste Irreführung der Leser eine neue Qualität: Sie wird zu einem gängigen Stilmittel der Werbung, vor allem im Netz. Dort lassen sich Inhalt und Reklame deutlich einfacher und billiger verbinden als in gedruckten Medien.“ Das wieder veranlasst Stefan Niggemeier dazu, genau diese Vermischung am Beispiel WestLotto bei Spiegel Online anzuprangern, während Meedia bereits die „fünf beliebtesten Irrtümer“ über Native Advertising auflistet.

Ist dies also der neue Anti-Christ für Journalisten, dieses Native Advertising? Soll er schmoren im ewigen Fegefeuer?

Ich fürchte, so leicht wie der „Spiegel“ – und eine ganze Reihe anderer Journalisten – es sich machen, ist es nicht. Denn sie setzen Native Advertising recht plump mit Schleichwerbung gleich. Womit wir mittendrin in einer Definitionsdebatte sind…

Wie schwer es mit solch einer Definition ist, zeigt Wikipedia. Die deutsche Variante definiert Native Advertising so: „… ist eine Form der Internetwerbung, bei der versucht wird, die Aufmerksamkeit der Internetnutzer durch ein Angebot von Inhalten zu erlangen. Die Inhalte ähneln stark dem Angebot, das den Internetnutzern bereits bekannt ist und wird so platziert, dass es primär nicht als Werbung erkannt wird. Die Absicht der Werbenden ist es, die bezahlte Werbung so zu gestalten, dass diese weniger aufdringlich wirkt und doch die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich zieht.“

Die angelsächsische Ausgabe dagegen schreibt: „… is an online advertising method in which the advertiser attempts to gain attention by providing content in the context of the user’s experience. Native ad formats match both the form and function of the user experience in which they are placed. The advertiser’s intent is to make the paid advertising feel less intrusive and thus increase the likelihood users will click on it. The word „native“ is used to refer to the formatting of the advertising materials to make them appear more consistent with other media in the recipient’s universe.“

Bemerkenswert: Beide beschränken Native Advertising auf den Online-Bereich. Ich halte das für falsch: Native Advertsising ist in jedem Medium möglich.

Der wichtigste Unterschied besteht für mich aber in der Fokussierung der englischen Wikipedia auf Kontext und Nutzererlebnis, während die deutsche Ausgabe auf die Ähnlichkeit abstellt.

Ich bin geneigt, eher in Richtung der englischen Ausgabe zu tendieren. Denn beschränken wir Native Advertising auf „Ähnlichkeit“ landen wir ganz schnell bei einer typischen Zeitungs- oder Zeitschriftenbeilage. Sie ähnelt, je nachdem, wie eng der Verlag die Grenzen zieht, dem journalistischen Teil des Produktes. Durch Begriffe wie „Verlagsveröffentlichung“ oder „Beilage“ soll versteckt werden, dass die regulären journalistischen Standards in jenem Segment nicht gelten, im Extremfall die Inhalte sogar von Anzeigenkunden vorgegeben werden. Hier geht es traditionell darum, den Leser zu täuschen.

Auch online ist des Spiel bekannt.

Wenn Spiegel Online über scheinbar neutrale Blogs „Ein Service von…“ schreibt oder Rheinische Post Online seinen Lokalteil pflastert mit Werbung, deren orangene Dachzeile auffälliger ist als die schwarze der Nachrichten (während das Wort Anzeige in deutlich kleinerer Type angezeigt wird), dann ist das nichts anderes als das Beilagenunwesen der Print-Gegenstücke. Nehmen wir die deutsche Wikipedia-Definition her, so ist dies alles Native Advertising.

Die Angelsachsen dagegen schreiben ja von User Experience und Kontext. Und hier wird es schwierig. Denn jene werblichen Inhalte von Spon oder RP Online ließen sich ja bei praktisch jeder anderen Nachrichtenseite exakt so verwenden. Die Werbung für einen Düsseldorfer Videodienstleister funktionierte mit den gleichen Inhalten auf FAZ.net, die von einem PR-Berater geschriebenen Blog-Artikel desgleichen im Online-Angebot des „Hamburger Abendblatt“. Mehr noch: Passte man die Schriftsprache den Erfordernissen von Hörfunk und TV an, ließen sich diese Inhalte auch dort verwenden.

Das unterscheidet sie von der Mutter aller nativen Werbungen, nämlich der auf Buzzfeed. Dort werden die werblichen Inhalte gekennzeichnet – aber mit den Anzeigenkunden erarbeitet. Diese müssen sich den Gepflogenheiten auf der Seite beugen, was zwangsläufig die Werbeeinnahmen von Buzzfeed erhöht, schließlich sind deren Mitarbeiter (aus der Anzeigenabteilung, nicht der Redaktion) bei der Produktion der Werbung beteiligt.

So entwarf, ganz nach typischen Buzzfeed-Artikeln, der britische Mobilfunkanbieter Virgin Mobile 20 Filmenden, die sich mit Handys verändert hätten. Buzzfeed-Gründer Jonah Peretti sagte auf der SXSW 2013: „Zeitungen waren lange ein Monopol. Sie haben dafür gesorgt, dass die Werbung bei ihnen beschissen ist. Die Leser haben sich deshalb angewöhnt, Werbung zu hassen… Aber warum sollte Werbung nicht von so hoher Qualität sein, wie die redaktionellen Inhalte?“

Wie sollte solch ein Gegenstück bei Spiegel Online aussehen? Oder bei irgendeinem anderen deutschen Nachrichtenangebot? Wo ist der besondere Kontext, das einzigartige Nutzererlebnis?

Gibt es nicht. Es ist relativ egal, ob ein Text auf Sueddeutsche.de, Spiegel Online oder Handelsblatt.com steht. Würde man mit den zuständigen Chefredakteuren einen Blindtest machen, ich bin mir sicher: Sie würden die einzelnen Artikel der von ihnen betreuten Angebote nicht erkennen. Allein Bild.de und Express Online stechen heraus, einfach weil sie harkernigen Boulevardjournalismus ausstoßen.

Nur wenige journalistische Angebote haben einen eigenständigen Kontext geschaffen. 11Freunde ist solch ein Beispiel: Die Tonalität der Texte und ihre eigenständige, optische Umgebung setzen die Seite ab.

Für mich ist nur auf einem solchen Angebot Native Advertising möglich – alles andere ist die gleiche, versteckte Werbung, die es im Print-Bereich seit langem gibt. Wer das mit dem Etikett „Native Advertising“ versieht, will alten Wein in neuen Flaschen abfüllen.

Immerhin aber entzündet sich auch daran eine seit Jahrzehnten nötige Debatte. So malt mein Ex-Chef Bernd Ziesemer in seinem Blog schwarz. Er schreibt: „Unternehmen bringen mit Schleichwerbung sich selbst und ihre Reputation in Gefahr. Denn mit vielen Mischformen aus PR und Redaktion machen sich letztlich beide Seiten billig… Das Ergebnis von „Native Advertising“ sind leider oft billige Layout-Bastarde, peinliche Selbstbeweihräucherungsbilder und misslungene Texte – weder richtige Werbung noch richtiger Journalismus.“

Auch er hängt eher der deutschen Wikipeda-Definition von Native Advertising an. Und Ziesemer könnte Recht haben mit der Meinung, dass solch eine Form der Werbung sowohl den Werbetreibenden wie das Medium schädigt. Zumindest, wenn wir der Studie von Contently glauben, die knapp über 500 US-Netznutzer befragt haben. Zwei Drittel von ihnen fühlen sich getäuscht wenn sie feststellen, dass ein Artikel getarnte Werbung ist, 59% sehen dabei eine rufschädigende Wirkung beim übermittelnden Medium.

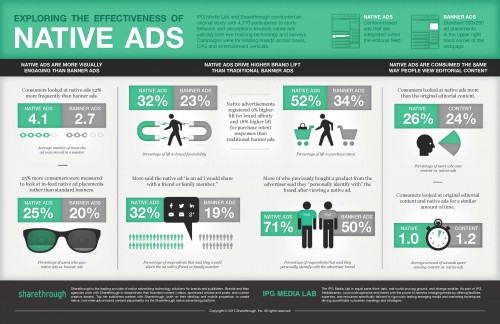

Eine andere Studie von Sharethrough und IPG mit rund 4.800 Befragten sieht Native Advertising positiver: So würden entsprechende, werbliche Inhalte häufiger geteilt und auch die gefühlte Nähe zur werbenden Marke wird stärker.

Wie geht das zusammen? Ich glaube: Native Advertising wird von Verbrauchern akzeptiert, wenn es sich tatsächlich am Kontext der übermittelnden Seite orientiert – und klar als Werbung erkennbar ist. Deshalb auch sehe ich keine Chance für native Werbung auf einer Seite wie Sueddeutsche.de. Da es keinen individuellen Kontext und keine individuelle journalistische Formensprache gibt, kann es auch keinen werblichen Inhalt geben, der sich daran anlehnt. Und so wird aus praktisch jedem Versuch, Native Advertising zu beschreiben, Schleichwerbung. Und wenn der Leser diese entdeckt, fühlt er sich betrogen.

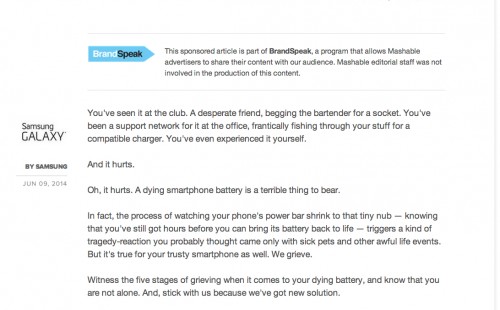

Deshalb auch können ausländische Angebote mit einer klaren, eigenen Sprache offensiver mit dieser Art der Werbung umgehen. Bei Mashable beispielsweise weisen blaue Pfeile und ein Text in gleicher Schriftgröße wie der Artikel klar darauf hin, dass es sich hier um Native Advertising handelt. Und die Texte könnten thematisch wie von ihrer Tonalität her weitestgehend auch von der Redaktion stammen.

Solch eine Form der Werbung ist für mich auch aus Sicht der Trennung von Redaktion und Anzeigen absolut vertretbar. Und ich glaube auch, dass die Leser dies akzeptieren – denn sie sind ja nicht dumm. Die allermeisten Verbraucher akzeptieren Werbung als Teil ihres Lebens und sind bereit, sich für gut gemachte Werbung zu begeistern. Wie sehr, das zeigt das Beispiel Upworthy. Gut, ob diese Social-Media-Boulevardseite überhaupt irgend etwas mit Journalismus zu tun hat, darf genauso bestritten werden wie im Fall von Angeboten wie „Die Aktuelle“, „Intouch“ oder „Bunte“.

Upworthy geht extrem offen mit Native Advertising um. Zitat vor jedem werblichen Artikel: „We were paid to promote this ad, but we only do that for things we think are actually Upworthy.“ Und dann folgt ein Link auf einen Erklärungsartikel – mustergültig. Und bitter, dass so etwas bei seriösen Nachrichtenangeboten unvorstellbar scheint. Die Folge: Regelmäßig werden Native Ads bei Upworthy häufiger geklickt als redaktionelle Beiträge.

Für mich ist Native Advertising also keinesfalls der Untergang des Journalismus. Klar gekennzeichnet halte ich sie für mehr als hinnehmbar und für eine bessere Werbung als Pop-Ups oder Print-Beilagen.

Kommentare

JoachimGraf 18. Juli 2014 um 12:31

Ich glaube, dass Verleger sich einen Bärendienst erweisen, wenn Sie Native Advertising zulassen („Verleger-Schlampen und Native Advertising. Oder die Antwort auf die Frage, warum Huren nicht vor den Traualtar kommen“ – http://www.ibusiness.de/aktuell/db/607413jg.html). Denn ‚Native Advertising‘, das ist Prostitution 2.0. Schnelles Geld für Verlegerschlampen, denen der reguläre Weg zur sozialen Absicherung über Date, Verlobung und Traualtar zu langsam geht. Doch Sex gegen Geld ist kein Weg für langfristige Beziehungen. Und das gilt online wie gedruckt, wo das Handelsblatt besonders gerne seinen verlegerischen Raum gegen Geld abgibt.

Gedankenspiele-Lesetipps vom 23-07-2014 | GEDANKENSPIELE by Dominik Ruisinger 23. Juli 2014 um 13:43

[…] Online-Werbung | Soll Native Advertising in der Hölle schmoren? […]

Andreas 25. Juli 2014 um 15:00

Ich arbeitein einer Redaktion in einer Position, in der ich für die Kollegen der Anzeigenabteilung Ansprechpartner u.a. für die Native-Advertising-Anfragen der potenziellen Kunden bin. Die billige Adaption etablierter Formate (die es nun wahrlich nicht nur bei 11 Freunde gibt) nehme ich in Kauf. Die sind als Anzeigen gekennzeichnet. Native Advertising wird leider Gottes von einigen Anzeigenkunden so interpretiert, dass sie sich die „Anzeige“-Kennzeichnung sparen können/wollen. Insofern, lieber Herr Knüwer, halte ich nach meinen ersten Erfahrungen die wirklich vorbildliche (weil auch so auf ehrliche Art distanzierende) Kennzeichnung der Ads auf den genannten US-Portalen in deutschen Medien für nicht durchsetzbar. Da würden die Anzeigenkunden die Buchung nie und nimmer eintüten – es fehlt da schlicht der kleine Funken Humor …

Links #65 26. Juli 2014 um 22:02

[…] Soll Native Advertising in der Hölle schmoren? – Thomas Knüwer über ein Buzzword des Jahres, recht neutral und zuversichtlich. Allerdings dürfte Native Advertising natürlich von den Verlagen zu nichts anderen gemacht werden, als Schleichwerbung. Gerademal so legal gekennzeichnet, dass es dem Gesetz entspricht. […]

Cheval Alazán 28. Juli 2014 um 20:14

„Ich bin geneigt, eher in Richtung der englischen Ausgabe zu tendieren. Denn beschränken wir Native Advertising auf “Ähnlichkeit” landen wir ganz schnell bei einer typischen Zeitungs- oder Zeitschriftenbeilage.“

Heisst das jetzt, Sie lehnen die deutsche Definition nur ab, weil es dann auch Zeitungsbeilagen beinhalten würde?

Sorry, dass ich nachfrage, aber Sie selbst sagten, dass NA nicht an ein Medium gebunden ist.

Und verstehe ich Sie richtig, NA kann es nur sein, wenn das Medium selbst eine Einzigartigkeit besitzt, damit die Werbung klar abgegrenzt werden kann?

Ich weiß nicht, native würde ich mit „Eingeborener“ übersetzen. Die deutsche Definition passt da besser, gesondert gekennzeichnet würde die Werbung ja als „Ausländer“ offenbaren.

Thomas Knüwer 29. Juli 2014 um 7:02

@Cheval Alazán: Ich mag die deutsche Definition nicht, weil sie tatsächlich nur alten Wein in neue Flaschen füllen würde. Und dann brauchen wir solch einen Begriff nicht. Tatsächlich aber wäre Native Advertising nach der angelsächsischen Definition etwas Neues, entstanden aus neuen Werbeplattformen.