Von Alkoholikern hieß es früher (und ich kenne mich nicht gut genug aus um zu sagen, ob dies immer noch die gängige Ansicht ist, sie würden ihre Sucht lange verleugnen und behaupten, sie hätten alles im Griff. Man müsse sie, so war früher der Rat der Fachleute, richtig abstürzen lassen. Dann kämen sie zu Besinnung und seien für Hilfe offen.

Daran erinnerte ich mich Mitte März im Rahmen einer Veranstaltung der Hanns-Seidel-Stiftung. Es ging um die „neue Macht der Medienhäuser“, doch schnell schwenkte die Diskussion in Richtung der Ohnmacht derselbigen ob des Internet. Am Tisch saß Verleger Dirk Ippen, der jede Existenzgefährdung der Tageszeitung bestritt: Die Auflagen würden sich stabilisieren, die „Krise“ nähere sich ihrem Ende und im Internet hätten die Zeitungshäuser Millionen Leser. Alles gut, also.

Dieses strikte Verleugnen wirkte auf mich so wie ein Alkoholiker, der behauptet, er habe „alles im Griff“. Denn die Zahlen sehen ja bekanntermaßen anders aus. Leider erst kurz nach der Diskussion zeigte die IVW-Auflagenzählung, dass von den 58 größten Regionalzeitungen Deutschlands nur eine im ersten Quartal (verglichen mit dem Vorjahr) nicht an Auflage verloren hat, nämlich die „Nordwest-Zeitung“ – und die hatte ein Jahr zuvor ihre E-Paper-Verkäufe noch nicht eingerechnet. Im überregionalen Bereich gewann nur das „Handelsblatt“ an Auflage.

Auch Zeitungsverlage müssen offensichtlich diesen Aufprall auf dem dreckigen Boden der Tatsachen erst noch mitmachen. Noch immer glauben zu viele ihrer Entscheider an eine Krise, was ja beinhaltet, dass diese irgendwann vorbei ist. Und dann erledigt sich auch eine Diskussion. Die steigende Hektik in Zeitungsverlagen zeigt aber, dass der Fall Richtung Erde sich in diesen Wochen beschleunigt. Allein: Es dürfte für die Verlagskonzerne eine höhere Sterblichkeit geben als bei Alkoholikern.

Vor einigen Wochen nun lud mich das „Medium Magazin“ ein, bei einem Pro und Contra mitzuschreiben. Es ging um die Fronten zwischen Online und Print und warum diese immer noch da sind. Mein Gegenüber war der „Rhein Zeitung“-Chefredakteur Christian Lindner, den ich als jemand der innovativsten in der Lokalzeitungsbranche schätze. Eigentlich, also, war er der falsche Widerpart. Doch auch er legte Ippeneske Zahlen auf den Tisch, betonte, wie groß Zeitungen noch immer seien und wie viele Leser sie hätten. Die Texte können Sie hier nachlesen.

Später würde Christian Jakubetz dies sehr schön so kommentieren:

„Natürlich gibt es eine ganze Reihe von (Print-)Kollegen, die so argumentieren, dass man es allenfalls als kognitive Dissonanz bezeichnen kann; Christian Lindners Ausführungen, wie rasend gut es den Zeitungen doch im Grunde geht, würde ich da leider dazu zählen wollen. Aber vermutlich ist es ja erst mal nur natürlich, wenn man seine eigene Branche zu verteidigen hat. Bei Schlecker oder Praktiker haben sie auch bis zum Ende ihre Lage nicht realisiert, obwohl etliche Außenstehende eher ungünstige Prognosen abgegeben hatten.“

Ich hätte nicht gedacht, wieviel Wirbel dieses Pro und Contra auslösen würde. Sobald es online stand – nicht vorher – hagelte es Reaktionen. Viele kritisierten wie Jakubetz, dass dieses Thema einfach alt sei, dass sie es nicht mehr lesen können. Ich gebe ihnen Recht. Nur zeigen die Reaktionen, dass es keineswegs so ist, dass die Lagerbildung zwischen Onlinern Verlagshäusern verschwunden ist. Und auch meine Kritik an der Behandlung Digital-Affiner in den Konzernen ist keine Übertreibung. Wer das nicht glaubt lese einfach mal den ernüchternden Einblick in den Alltag des Onlinejournalismus, geschrieben von Jan Söfjer. Auszüge:

„Im Studium hatten wir sehr viele sehr tolle Sachen gemacht. Nur: Mit dem Arbeitsalltag in den meisten Online-Redaktionen hatte das wenig zu tun. Da gab es nur den Content-Drill. Möglichst schnell, möglichst viel Content durchschleusen – und für diesen Nachrichten-Stress war ich dann doch nicht vorbereitet. Natürlich war der Job schlecht bezahlt, ohne Vertrag oder sonstige Leistungen. Immerhin: Die Frankfurter Rundschau war ansonsten ein toller Laden. Die Kollegen, die Redakteure im Haus sehr nett, eine besondere Gemeinschaft. Trotzdem wollte ich den Job nicht ewig machen. Ich wollte ja schreibender Journalist sein oder werden, große Geschichten recherchieren und schreiben, und nicht nur Content bearbeiten…

Die Branche ist kaputt. Der Journalismus ein geprügelter Mensch. Die einzigen Nachrichten, die es gibt, sind schlechte. Und sie stoppen nicht. Redakteure werden entlassen, Seiten eingestellt, Autorenhonorare gekürzt, Buy-Out-Verträge aufgezwungen, Büros geschlossen, Tariffluchten begangen, Zeitungen insolvent gemeldet, nicht mal für neue freie Autoren ist Geld da.“

Nicht nur das Leistungsschutzrecht ist ein Beweis dafür, dass die Verlagskonzerne sich nicht dem digitalen Zeitalter öffnen mögen. Eine Meldung aus der „Horizont“ am vergangenen Donnerstag lässt erneut die Stirn auf den Tisch knallen. Denn offensichtlich wollen die Verlage nun juristisch gegen Adblocker vorgehen.

Vielleicht lässt sich so auch jene etwas merkwürdig erscheinende Aktion verschiedener Nachrichtenseiten erklären, die ihre Leser darum baten, die Werbungnichtanzeigerprogramme abzuschalten: Die Online-Chefredakteure wussten, dass juristische Maßnahmen geplant sind und wollten nicht schon wieder zur Lachnummer der Internet-Vielnutzer werden.

Zwei Waffen wollen die Verlagsjuristen ausgemacht haben: das Urheber- und das Wettbewerbsrecht. Einerseits glauben sie, dass der höchst umstrittene Anbieter Adblock Plus seine marktbeherrschende Stellung ausnutze. Denn gegen Geld lassen sich Inhalte freischalten, zumindest Google dürfte wenigstens einmal gezahlt haben. Dann aber wird es schwierig, schließlich sind auch Medienkonzern-Seiten frei, deren Mütter Zahlungen gegenüber „Horizont“ bestritten haben, so zum Beispiel Finanzen.net oder Kalaydo. Eine Klage könnte also Adblock Plus Probleme bereiten – aber eben nur Adblock Plus.

Andererseits, und nun wird wild, soll das Urheberrecht herhalten. „Horizont“ zitiert den Christian Röpke, Geschäftsführer Zeit Online, mit den Worten: „Die Unverletzlichkeit unserer Angebote in ihrer Gesamtheit muss zum Thema werden„. Ein nicht genannter Verlagsmanager versteigt sich sogar zum schiefen Vergleich: „Wenn mir ein Schaufenster bei Karstadt nicht gefällt, kann ich es ja auch nicht so einfach zupinseln.“

Stimmt. Und warum? Weil mir das Schaufenster nicht gehört. Was dieses unterscheidet von meinem Bildschirm und meinem Computer inklusive dem Speicherplatz für Cookies, die Verlage dem Nutzer zu Dutzenden anhängen wollen. Auch kann ich nicht erkennen, welche gesellschaftliche Funktion das Schaufenster – bei allem Respekt vor dessen Dekorateuren – erfüllen soll. Deshalb genießen Schaufenster auch keinen verfassungsmäßigen Schutz – was sie von der „Presse“ unterscheidet. Schließlich kann ich auch einfach weitergehen, denn das Schaufenster von Karstadt ist 100 Prozent Werbung für Produkte. Und auf dieses Niveau stellt jener Entscheider damit die journalistischen Angebote: Sie sind genauso wertvoll wie ein Schaufenster bei Karstadt.

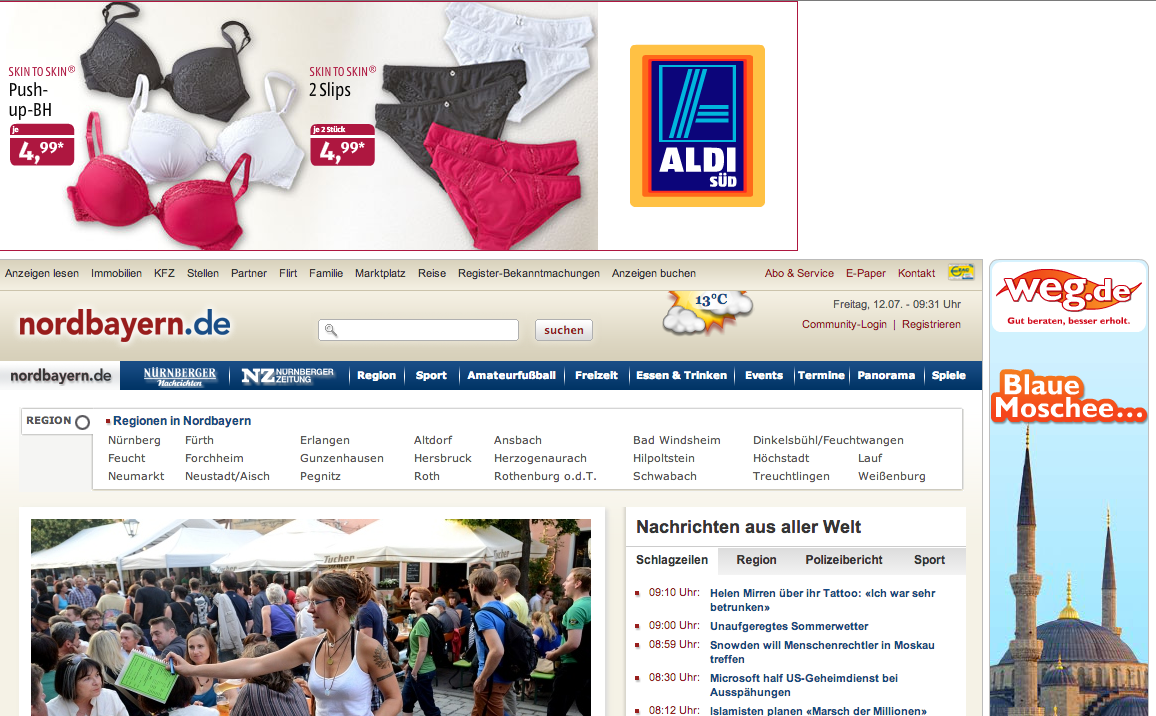

Noch immer begreifen solche Figuren wie jener anonyme Verlagslenker nicht, dass sie es mit Kunden zu tun haben. Diese Kunden sagen mit ihren Handlungen deutlich, dass die dargebotene Leistung nicht reicht. So zum Beispiel sieht ja aus, was Lokalnachrichten-Interessierte bei Nordbayern.de sehen, dem Portal mehrerer Zeitungen der Gegend.

Nachtrag vom 19.7.: Es ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Christian Sickendieck von Fixmbr hat genau dieses Verbot eines Adblockers Anfang Juli als Satire erdacht. Bei Fixmbr schreibt er nun, viele Leser hätten diesen Artikel ernst genommen. Nun fürchte ich fast: Darunter waren Verlagsmanager. Da ist man fast geneigt seiner Forderung: „Schafft den Journalismus ab“ zu folgen…

Kundenfreundlich ist das nicht. Doch es geht ja um mehr als eine Kunde-Dienstleister-Beziehung. Nachrichten brauchen Vertrauen. Ich muss demjenigen, der sie mir überbringt zutrauen, dass er sie mir richtig überbringt. Vertrauen aber braucht emotionale Nähe. Diese Nähe gehörte ein Stück weit schon immer zum Zeitungsgeschäft. In weit entfernter Zeit war eine Zeitung eben auch eine Demonstration des persönlichen Lebensstils. Oft gab es in einem Ort ja mehrere Blätter und die Frage, welches man abonnierte wurde zur Demonstration des Lebensstils. In meiner münsterländischen Heimat lasen die eher sozialdemokratisch orientierten Bürger, darunter viele Zugezogene, eher die „Münstersche Zeitung“, der konservative Grundstock die „Westfälischen Nachrichten“ – bis sich die „MZ“ aus dem Ort zurückzog.

Auch heute gibt es dieses Demonstrative noch, doch ist es seltener geworden. Viele „Zeit“-Leser sind zum Beispiel sehr bewusst „Zeit-Leser“. Doch machen die Verlage daraus weitestgehend – nichts. Sie pflegen praktisch keine Beziehung zu ihren Lesern, auch wenn sie das gern behaupten. Leser sind Adressen in einer Datei, diese Adressen können ausgenutzt werden, indem man ihnen Werbung zuschickt. Stattdessen müssten sie tatsächlich als Community, als Gemeinschaft gepflegt und vernetzt werden.

Wie schwer das ist, schilderte jüngst Sandra Schink sehr schön in ihrem Blog. Sie verglich solche eine Community, ein Foto-Community-Projekt, an dem sie beteiligt war, mit einer Kleinstadt. Auszug:

“ Projektleiter und Community Manager sind hier sowas wie Bürgermeister und Stadtplaner, manchmal müssen sie auch Richter spielen. Und natürlich müssen sie auch dafür sorgen, dass die Kleinstadt nicht pleite geht.

Bei allen Maßnahmen, die zur Monetarisierung der Community beitragen, müssen sie aber auch darauf achten, die Interessen der ‘Stadtbewohner’ im Auge zu behalten und ihren Beiträgen mit Respekt und Aufmerksamkeit zu begegnen – denn diese sind das Fundament dieser Gemeinschaft.

Nicht nur ihre Fotos, auch ihre nicht selten kritischen Beiträge in den Foren, die ihren Ärger widerspiegeln, sollten unbedingt wahr- und ernst genommen werden. Zum Beispiel wenn sie sich von übermäßiger, unpassender Werbung genötigt fühlen. Aber auch ihre Ängste und Bedenken, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Fotos in irgendeiner Form missbraucht oder benutzt werden in einem Rahmen, für den sie sie nicht vorgesehen hatten. Damit sich die Bewohner dieser Kleinstadt wohl fühlen, braucht es Vertrauen und Respekt. „

Vertrauen und Respekt. Wann versuchen deutsche Verlage ernsthaft, sich diese zu erwerben? Sie setzen jeden Internet-Nutzer per Leistungsschutzrecht unabsehbaren Risiken aus. Sie wollen ihre Kunden zwingen optisch zum Würgen anreizende Werbefluten über sich ergehen zu lassen. Sie sperren sich gegen den menschlichen Drang, über Nachrichten reden und sie weitergeben zu wollen.

Nun böte sich ja die Chance, Teil einer Gemeinschaft zu werden – die Instrumente sind danke Social Media ja da. Doch fassen die wenigsten Medienmarken wirklich Fuß. Ihre Kommentarspalten sind oft genug der soziale Bodensatz des Web, unmoderiert und unkommentiert von Seiten des Mediums. Facebook ist da nicht anders. Wie kann es zum Beispiel sein, dass die „Braunschweiger Zeitung“ solch einen Sprachgebrauch auf ihrer Facebook-Seite zulässt?

Vielleicht ist es Überforderung? Denn es hat sich eingebürgert, dass Verlage sich Social Media-Redakteure halten. Das kann richtig sein, wenn diese Sherpa spielen für die Kollegen, sie mitnehmen und ausbilden. Doch am Ende muss eben jeder Redakteur ein Social Media-Redakteur sein. Und diesen Schritt sehe ich nur in Ausnahmefällen. Tatsächlich rutschen die Betreuer von Facebook und Co. in genau jene Rolle, die ich bei jenem Pro und Contra im „Medium Magazin“ beschrieben habe: die digitalen Renegaten mit zunehmendem Frust-Potenzial.

Tatsächlich aber müsste jeder einzelne Redakteur an die Front des Lesers, müsste seine Gemeinschaft treffen. Dies ist die Zeit, da es gilt zu kämpfen. Ganz so – wie Startups. Paul Graham, Mitbegründer des Inkubators Y Combinator, schrieb kürzlich einen Blog-Post zu genau diesem Thema. Startups sollten keine skalierbaren Geschäftsmodelle erdenken, sondern um jeden Nutzer kämpfen:

„The most common unscalable thing founders have to do at the start is to recruit users manually. Nearly all startups have to. You can’t wait for users to come to you. You have to go out and get them.

Stripe is one of the most successful startups we’ve funded, and the problem they solved was an urgent one. If anyone could have sat back and waited for users, it was Stripe. But in fact they’re famous within YC for aggressive early user acquisition.

Startups building things for other startups have a big pool of potential users in the other companies we’ve funded, and none took better advantage of it than Stripe. At YC we use the term „Collison installation“ for the technique they invented. More diffident founders ask „Will you try our beta?“ and if the answer is yes, they say „Great, we’ll send you a link.“ But the Collison brothers weren’t going to wait. When anyone agreed to try Stripe they’d say „Right then, give me your laptop“ and set them up on the spot…“

Dabei scheine der einzelne Nutzer als kleine, zu vernachlässigende Einheit. Aber:

„The mistake they make is to underestimate the power of compound growth. We encourage every startup to measure their progress by weekly growth rate. If you have 100 users, you need to get 10 more next week to grow 10% a week. And while 110 may not seem much better than 100, if you keep growing at 10% a week you’ll be surprised how big the numbers get. After a year you’ll have 14,000 users, and after 2 years you’ll have 2 million.“

Diese Haltung ist auch in vielen Verlagen zu beobachten. Wer hier ein Projekt starten, dass vielleicht ein paar Zehntausend Euro in die Kasse bringt, bekommt kein grünes Licht – weil es zu klein ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Medienkonzern auf diesen Rat Grahams eingehen würde:

„Sometimes the right unscalable trick is to focus on a deliberately narrow market. It’s like keeping a fire contained at first to get it really hot before adding more logs.“

Und:

„I should mention one sort of initial tactic that usually doesn’t work: the Big Launch. I occasionally meet founders who seem to believe startups are projectiles rather than powered aircraft, and that they’ll make it big if and only if they’re launched with sufficient initial velocity. They want to launch simultaneously in 8 different publications, with embargoes. And on a tuesday, of course, since they read somewhere that’s the optimum day to launch something.“

Auch in Sachen Kundenbindung lässt sich der Artikel wunderbar übertragen:

„You should take extraordinary measures not just to acquire users, but also to make them happy. For as long as they could (which turned out to be surprisingly long), Wufoo sent each new user a hand-written thank you note. Your first users should feel that signing up with you was one of the best choices they ever made. And you in turn should be racking your brains to think of new ways to delight them.“

Doch Verlage sind praktisch ausschließlich darauf ausgerichtet, neue Leser zu akquirieren. In der laufenden Kundenbeziehung sind kaum Handlungsmöglichkeiten vorgesehen, um sich für Abo oder Käufe zu bedanken. Zumindest ist mir kein Verlag bekannt, der nach 10 Jahren Abo die simple Geste offeriert, sich aus dem Prämienshop für Neukunden etwas auszusuchen. Und wieviel mehr Freude würde wohl ein tatsächlich handgeschriebener Brief des Chefredakteurs bei einem langjährigen Abonnenten auslösen?

So sehr Redakteure die Vorstellung hassen: Sie müssten in der Lage und willens sein, mögliche Leser mitzunehmen in ihre Produktwelt. Ein Neuling in der Stadt kennt die örtliche Zeitung noch nicht? Dann muss ein Redakteur ihm eine Karte überreichen können mit einem Probe-Abo-Code der iPad-App des Hauses. Und dieses Probe-Abo endet selbstverständlich automatisch und ohne weiteres Zutun. Die Leser stören sich an Werbung? Warum gibt es dann keine Bezahlschranke, die für 5 Euro im Monat ein Nachrichtenangebot ohne Werbung anzeigt? Stattdessen werden die journalistischen Erzeugnisse mit Karstadt-Schaufenstern (ausgerechnet Karstadt!) verglichen und die Anwälte in Gang gesetzt um den Lesern endgültig einzuprügeln, dass sie zu kuschen haben.

Freunde macht man sich so nicht. Und auch keine Gemeinschaft, die sich um einen scharen mag. Und deshalb ist diese Debatte um Onliner und Printler tatsächlich fruchtlos und eigentlich überholt. Aber sie ist es weiterhin nötig geführt und auf die Tagesordnung gebracht zu werden, so lange die Hoffnung besteht, wenigstens einen Teil des Journalismus zu erhalten indem man ihn konsequent in das digitale Zeitalter überführt.

Kommentare

Bernd 17. Juli 2013 um 19:34

Ich stimme in weiten, sehr weiten Teilen zu, insbesondere wenn es um die „neuen Herausforderungen“ geht, denen sich Journalisten und Verleger nun einfach stellen müssten. Aber: nicht nur sprichwörtlich haben sich zwischen dem Leser und dem Medium dutzende Schmarotzer in die Verwertungskette eingeklinkt, das haben die Verlage sehenden Auges und oftmals aus reiner Bequemlichkeit zugelassen. Dutzende verschachtelte Werbeagenturen, oben drauf Adblocker als neue Gatekeeper, SEO- und SEM-Berater, Facebook-Kommentarschnittstellen und Trackingdienste aller Art, die allesamt von der Reichweite und dem Content der Verlage profitieren wollen und die den direkten „Deal“ zwischen Verlag und Leser, Stand heute, nahezu unmöglich machen. Jede Änderung, jeder Fortschritt müsste deshalb erst einmal die Erkenntnis beinhalten, dass man innerhalb des Verlages endlich gehörig in loyale, gut ausgebildete und dementsprechend gut bezahlte Manpower investieren müsste, um sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Wenn man sich dann noch die Mediadaten der Qualitätspresse und die dortigen Rabattstaffeln ansieht, erinnert das doch sehr an Feilschen auf dem Strassenstrich.

Im Übrigen hinkt der Karstadt-Schaufenster-Vergleich an anderer Stelle: das eventuell liebevoll dekorierte Schaufenster des kleinen Geschäfts nebenan wird vom Adblocker gleich mit „zugepinselt“, ebenso wie das Werbebanner des kleinen Startups von Paul Graham überall entfernt wird – zentral hinterlegte Schaufenster-Blacklist sei Dank. Und ich wage zu bezweifeln, dass nun jedes noch so kleine Online-Angebot plötzlich ein Pawall-Konzept durchsetzen kann (oder will).

Konstantin Neven DuMont 21. Juli 2013 um 7:55

Mittlerweile kann ich es auch schon nicht mehr hören. Herr Knüwer, warum sind Sie eigentlich kein Verlagsmanager? Dann wäre der Abwärtstrend doch schnell gestoppt ;-). P.S. Ich arbeite jetzt in der Immobilienbranche. Erstens macht das große Freude, und zweitens hat man viele Erfolgserlebnisse.

Mr Grudenko 21. Juli 2013 um 12:53

„Vertrauen und Respekt“ klingt schon, aber hier geht es um deutsche Wirtschaftsunternehmen. Und dort herrscht IMHO weitgehend immer noch die Vorstellung, daß der Kunde gefälligst stramm zu stehen und dem Untenehmer von Gottes (oder des Firmengründers Witwes) Gnaden dankbar dafür zu sein hat, überhaupt am Wirtschaftsleben teilnehmen zu dürfen. Und sollte er so dreist sein, Ansprüche an sein Kauferlebnis zu stellen, wird er mit derselben Verachtung bestraft, wie sie sonst nur Mitarbeitern, die nicht dankbar genug für ihre Möglichkeit zur Arbeit sind, zuteil wird.

SkaT 18. Februar 2015 um 13:16

Herr Knüwer , Sie sprechen mir aus dem Herzen! Bin inzwischen kaum noch an Fernsehen und den „großen“ Nachrichtenseiten und Sendern interessiert.. Überall wird man mit Werbung gefoltert. Riesige Plakatwände sind in den Städten aufgestellt um mir irgendein Produkt aufzuzwängen und dass ohne Gegenleistung.. Privat TV kann ich kostenlos sehen , dafür werden „Verbraucherinformationen“ eingeblendet.. aber was erhalte ich als Gegenwert zu Werbeplakatwänden? In Amerika gibts ein Grafititsprayer der diese Wände „umfärbt“.. 🙂